この記事では鉄道会社の業界研究として、鉄道業界の歴史や鉄道会社大手3社のJR東日本、JR東海、JR西日本のさまざまな情報について徹底解説します。

以下のような人におすすめ!

- JR東日本・JR東海・JR西日本で働きたい。

- JR東日本・JR東海・JR西日本を比較したい。

- 鉄道業界のデータをまとめて知りたい。

月に5万人以上の就活生に読まれる当サイト運営者トシが『鉄道会社3社の特徴』を徹底比較しますよ!

結論

鉄道会社の業界研究をまとめると以下の通りです。

- 日本の鉄道は、イギリス人技術者の指導下で日本初のSLを開発し、1872年に新橋〜横浜間が開通したことから始まった。

- 1964年、世界初の高速鉄道として、東京と大阪を結ぶ東海道新幹線が開業し、ビジネスの活性化や旅行需要を生み、経済成長を後押しした。

- 1987年、国鉄は全国一体の会社ではなく、地域ごとの旅客鉄道会社として分割された上で民営化され、現在のJR各社となった。

- 鉄道事業者は、輸送サービスだけではなく、沿線の街づくりを行い、人々の暮らしに欠かすことができない企業である。

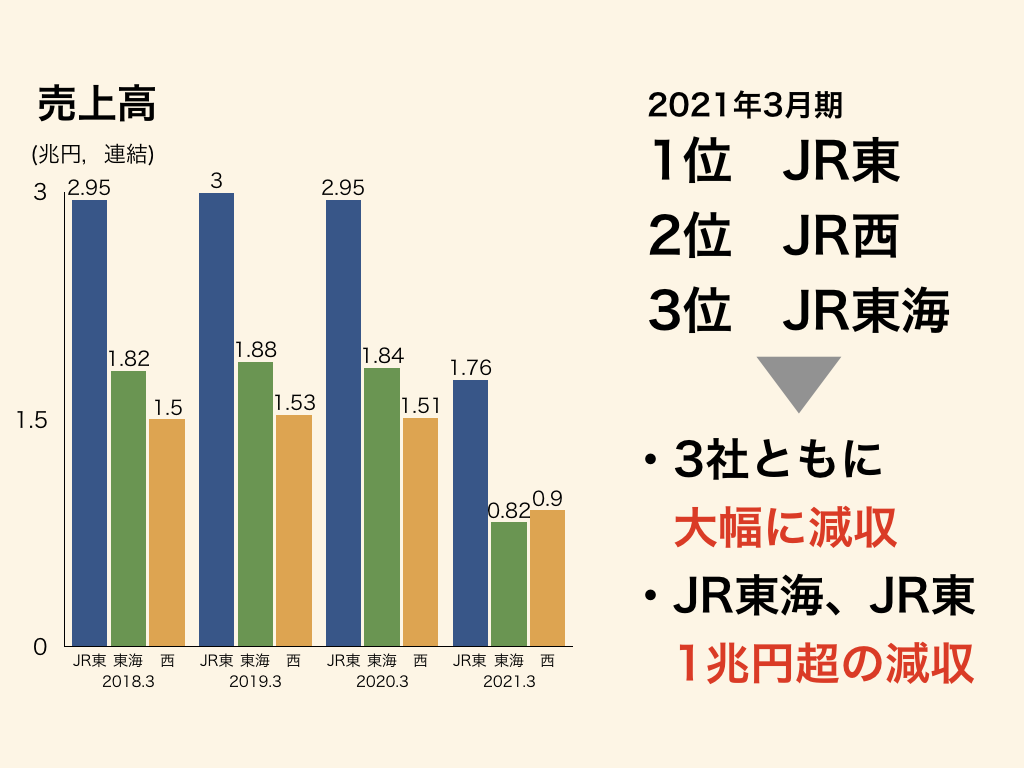

- JR東日本、JR東海、JR西日本の3社は、2011年の景気の落ち込み以降、安定して増収傾向にあったが、近年の急激な景気減速の影響をまともに受けた2021年3月期は、ともに大幅減収となった。

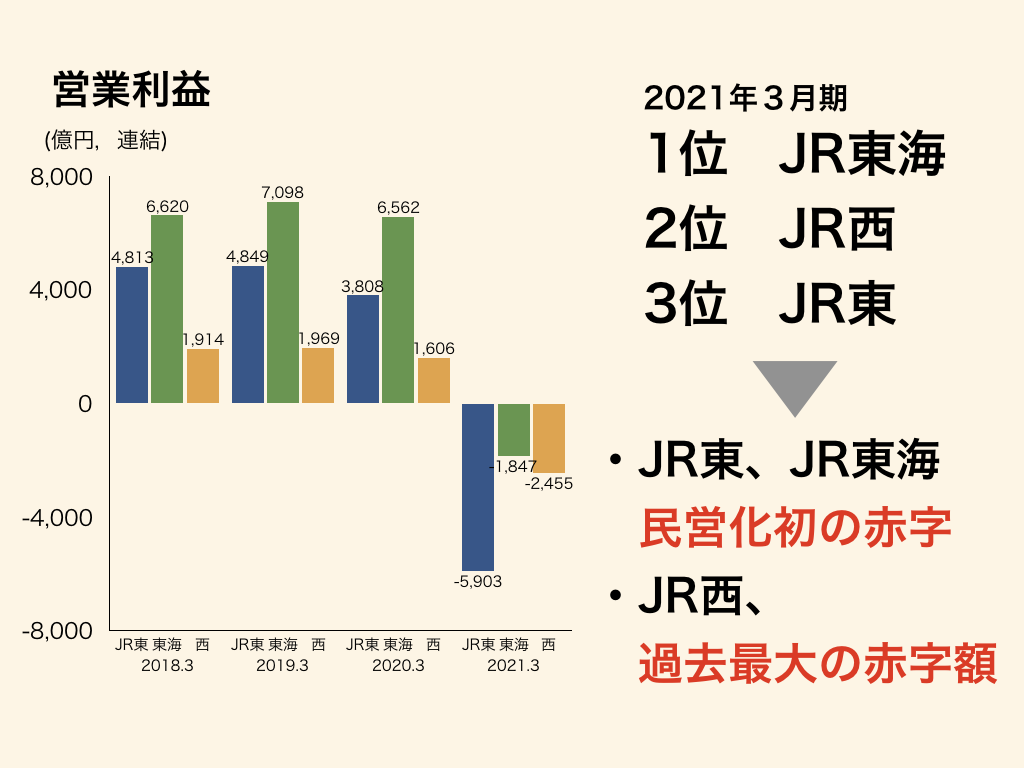

- 営業利益も大幅減益となり、JR東とJR東海は1987年の旧国鉄分割、民営化以来初の最終赤字、JR西の赤字額は過去最大となった。

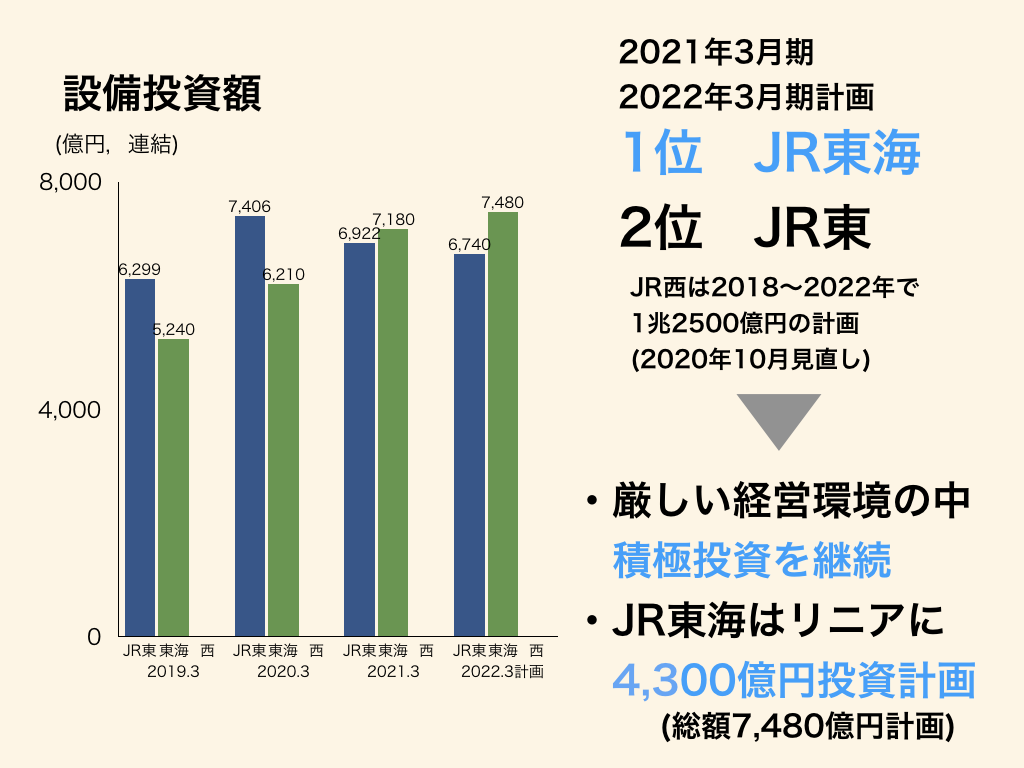

- 3社ともに、2021年3月期の厳しい経営環境の中、積極的な設備投資を継続している。

- 3社の有給休暇取得日数や新卒3年後離職率などのデータより、働く環境はかなり良く、また人々の暮らしに欠かせない企業としてのやりがいも大きい。

- 3社ともに就職におすすめできる企業であるが、2022年3月期に各社の施策がどの程度効果を発揮し、黒字化できるかが業界全体や各社の将来性を決める。

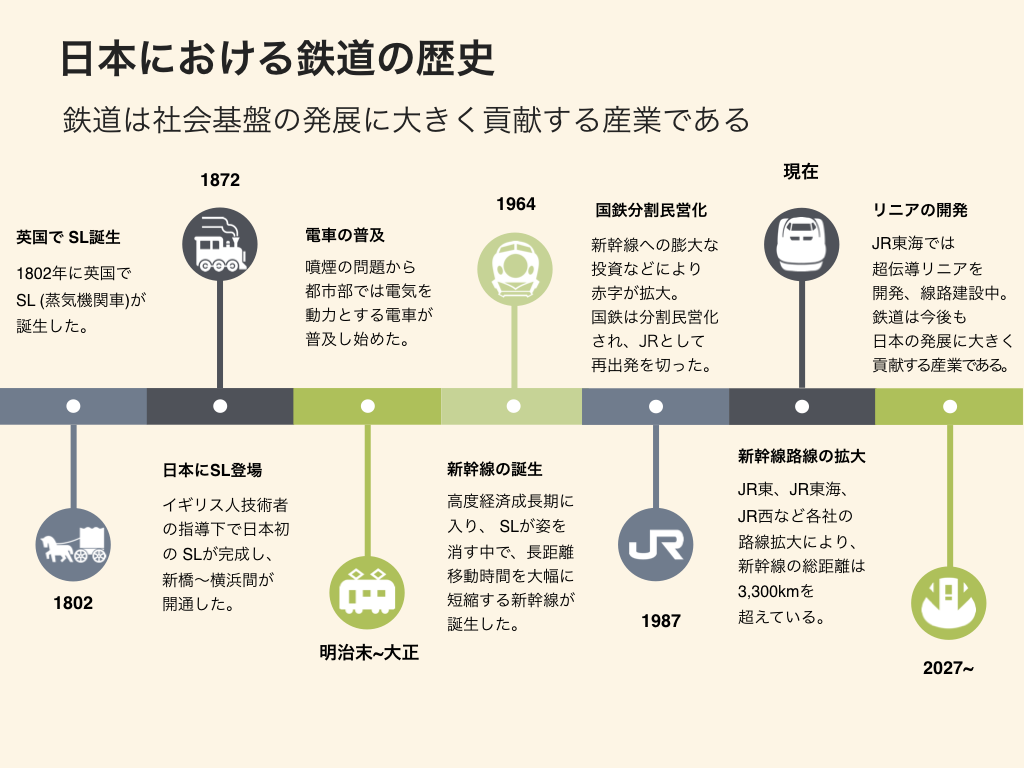

日本における鉄道の歴史

日本における鉄道の歴史をまとめました。

まずは歴史からJR各社の成り立ちを学び、全体感を掴みましょう。

英国でSL誕生

- 1802年に英国(イギリス)でSL(蒸気機関車)が誕生した。

- ナポレオン戦争による軍馬の需要増加で馬の価格が高騰し、運搬の代替手段として、SLの研究が進んだ。

- 1825年に総延長40kmの旅客輸送を実現、SLで営業運転を行う初の鉄道となり、また港と工場との間で原料と製品を高速で輸送することが可能となり、産業の活性化に貢献した。

- 次第に、世界中で鉄道の建設が活発となり、人々の生活に欠かすことができないものとなっていった。

日本にSL登場

- イギリス人技術者の指導下で日本初のSLが完成し、新橋〜横浜間が開通した。

- この時、投入された車両はすべてイギリス製の車両であったが、明治政府は鉄道技術の国産化を進め、1893年、日本初の国産機関車が製造された。

- 政策により積極的な鉄道への投資が行われ、明治期の経済発展の大きな原動力となった。

電車の普及

- 噴煙の問題から都市部では電気を動力とする電車が普及し始めた。

新幹線の誕生

- 高度経済成長期に入り、SLが姿を消す中で、1964年、東京と大阪を結ぶ東海道新幹線が開業し、長距離移動時間を大幅に短縮した(6時間50分を4時間に短縮)。

- 新幹線の開業によりビジネスの活性化や旅行需要を生み、経済成長を後押しした。

- 世界初の高速鉄道として、世界の高速鉄道開発を刺激し、フランスのTGV(1981年運行開始)やドイツのICE(1991年運行開始)などにつながっていった。

国鉄分割民営化

- 新幹線への膨大な投資、自動車や航空機との競争、国鉄末期の社員のモラル低下による旅客や貨物主の国鉄離れなどにより赤字が拡大した。

- 1987年、国鉄は全国一体の会社ではなく、地域ごとの旅客鉄道会社として分割された上で民営化された。

- 旅客鉄道事業としては、JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州に分割された。

- JR各社に資本関係はなく、全くの別会社として現在も存在している。

新幹線路線の拡大

- JR東、JR東海、JR西など各社の路線拡大により新幹線の総距離は3,300kmを超えている。

- 2015年に北陸新幹線が開業した金沢では、2009年に約232万人だった金沢市内の年間宿泊数が2017年に約319万人になった。また、ホテルが多数建設されたり、石川県内に出先機関を新設した県外企業が70社以上となるなど、街全体を変える影響を与えた。

リニアの開発

- JR東海は、超電導リニア(中央新幹線)を開発し、線路の建設を進めている。

- 東京・品川から名古屋までの所要時間が現在の1時間30分から40分に短縮される。

- 今後も鉄道は日本の経済発展へ大きく貢献する産業である。

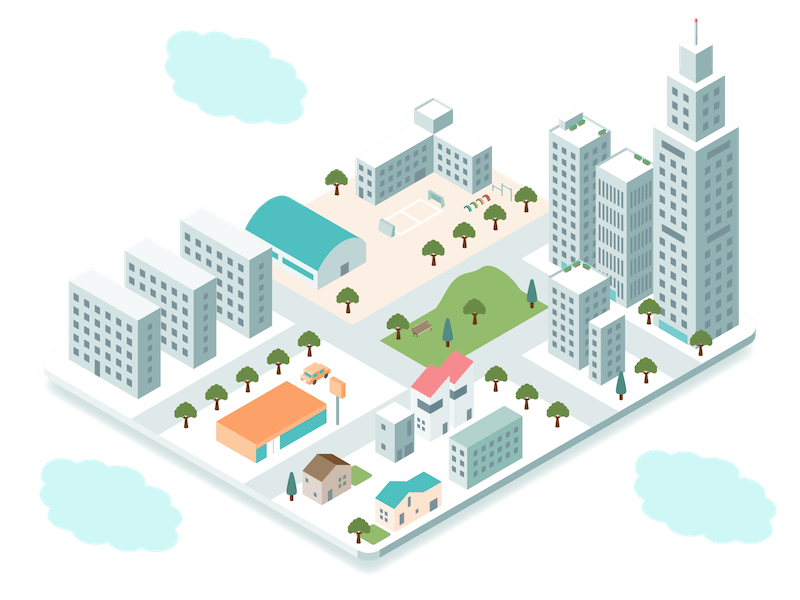

日本における鉄道業界の役割

日本において鉄道業界の役割について解説します。

鉄道事業者は、鉄道事業の輸送サービス、だけではなく、沿線の街づくりを行い、人々の暮らしに大きな影響を与えています。

戸建てやマンションの不動産事業、駅ビル、ホテルの建設を行うのみならず、保育園や医療機関、ビジネススペースといったサービス施設を開設するなど、他業界と連携をしながら、包括的な街づくりを行なっています。

JR東のJR東日本グループ経営ビジョン「変革2027」では、新しい暮らしの提案として、多様な魅力ある街づくりなどに取り組むことが宣言されており、将来的には運輸事業とそれ以外の事業の割合を「5:5」にすることを目指しています。

現在でも、鉄道事業者は人々の暮らしを支える企業ですが、利用者数の減少や将来の日本人口減少を見据えて変革を進めており、今後、さらに人々の暮らしに欠かすことのできない企業になることは間違いありません。

鉄道業界に就職するやりがいは、まさしくここにあると言えるでしょう。

JR各社|JR東日本、JR東海、JR西日本の違いを徹底比較

鉄道事業者の中で主要な3社であるJR東日本、JR東海、JR西日本について、さまざまな角度から比較することで3社の特徴が見えてきます。

就職四季報、会社四季報 業界地図、統合報告書、有価証券報告書、決算短信、決算説明会資料などのデータを使用しています。

業界研究に特におすすめするのは業界研究本で売上No.1の会社四季報 業界地図です。

就活のパートナーとして使い倒すことをおすすめします。

また、2021年4月に発表された2021年3月期の最新決算も含めて比較しますので、JR東日本、JR東海、JR西日本の最新情報を知ることができます。

鉄道業界トップのJR東日本について、さらに詳しく知りたい方は【JR東日本】業界で何位?グラフでわかる13のポイント徹底比較をご参考にどうぞ。

売上高

2011年の景気の落ち込み以降、安定して増収傾向にあった3社ですが、近年の急激な景気減速の影響をまともに受けた2021年3月期は、ともに大幅減収となりました。

JR東日本は、1兆1,820億円の減収の内、鉄道運輸部門の減収が大部分を占め、定期券収入で1,301億円、定期券外収入で7,083億円の減収となり、鉄道運輸収入は8,384億円の減収となりました。

2022年3月期では黒字化すべく、安全を最優先としながらも、収益力向上、構造改革、ESG投資の実践を3本柱とした取り組みを進め、連結で5,614億円の増収、5,943億円の増益を目指しています。

JR東海も同じく、鉄道車両の状態監視機能の拡充による検査省略化やチケットレスサービスの利用促進によるコスト削減などにより、2022年3月期では連結で4,939億円の増収、3,997億円の増益による黒字化を目指しています。

JR西日本も同様に黒字化を目指していますが、各社の施策がどの程度効果を発揮し、成長路線への復活を果たせるかが、今後の鉄道業界や各企業の将来性を決めることになるでしょう。

営業利益

売上高と同じく、営業利益も景気減速の影響を受ける2019年3月までは安定的に増益傾向でありましたが、影響を受け始めた2020年3月期から減益傾向を示し、2021年3月期は3社ともに大幅な赤字となりました。

JR東日本とJR東海は1987年の旧国鉄分割、民営化以来初の最終赤字でした。

また、JR西日本の赤字額は過去最大となりました。

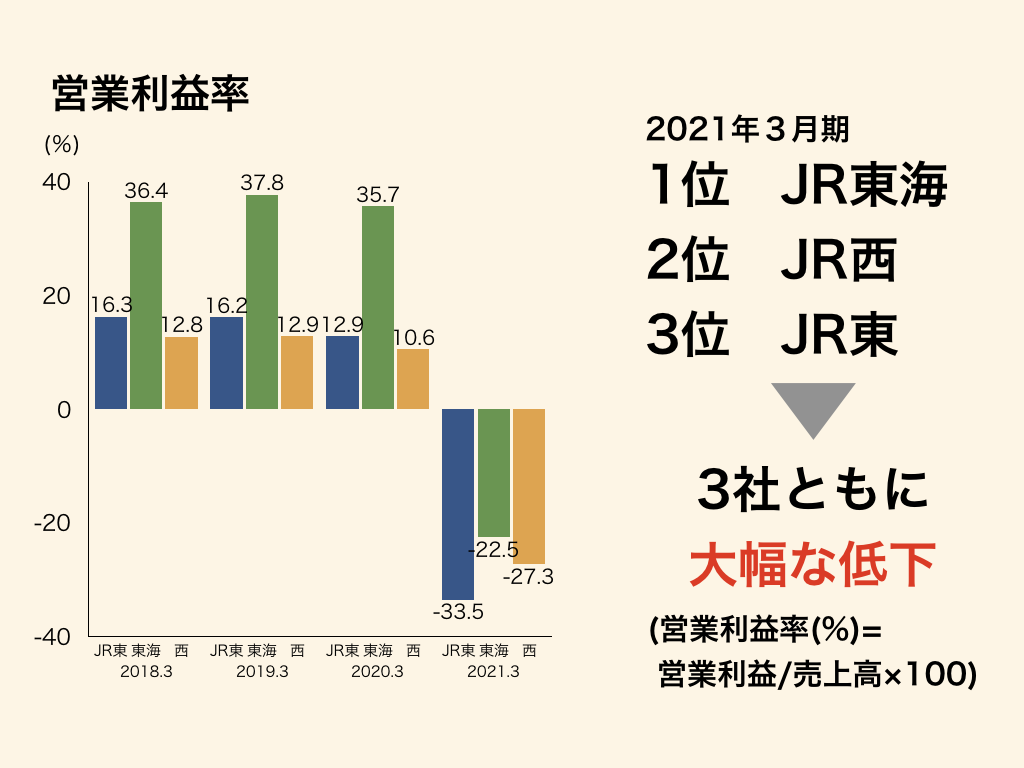

営業利益率

営業利益率は、売上高と営業利益の比率を表しており、収益性の高さを示す指標です。

営業利益の大幅な減収が影響し営業利益率も軒並み低下しています。

JR東海は、今まで東海道新幹線の高収益により30%以上の営業利益率を維持していましたが、出張や観光利用の減少により大幅な低下となりました。

設備投資額

3社ともに2021年3月期の厳しい経営環境の中、積極的な設備投資を継続しています。

2022年3月期の計画もすでに出されていますが、JR東日本はわずかに減額する程度、JR東海に至っては右肩上がりの投資を継続しています。

JR東日本は、JR東日本グループ経営ビジョン「変革2027」のスピードアップを2020年9月に発表しており、将来の成長に向けた取り組みを進めています。

JR東海は、新型車両N700Sの投入、既存のN700AにN700Sの機能を一部追加する工事といった輸送サービスの充実など、各施策を進めますが、特に経営資源を注力するのが、超電導リニア(中央新幹線)計画の推進です。

南アルプストンネル静岡工区では、引き続き大井川流域の方々の懸念を解消すべく努めながらも、プロジェクトの完遂に向けて着実に取り組むことが宣言されています。

JR西は、2005年の福知山線列車事故を原点とした安全性工場への取り組みを最重要課題としながら、環境変化・予測困難な未来に立ち向かう力(変化対応力)を高める企業改革を推進します。

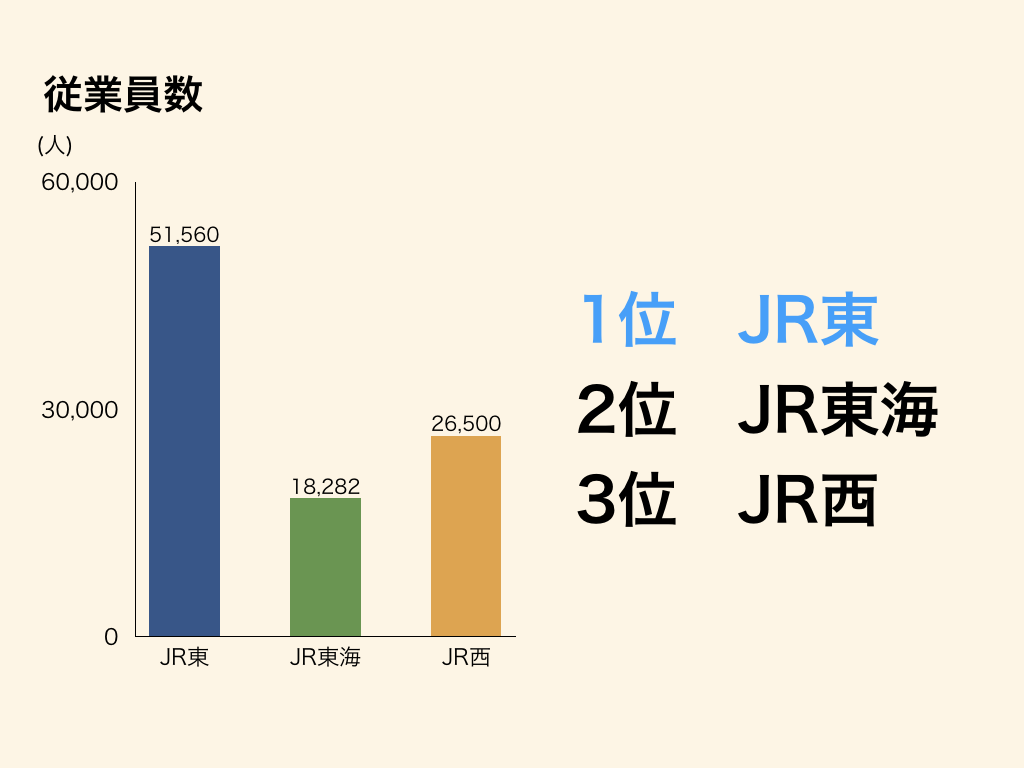

従業員数

3社の単独従業員数を比較します。会社ホームページのデータです。

路線営業距離が日本で最も長いJR東日本が従業員数も多い結果となっています。

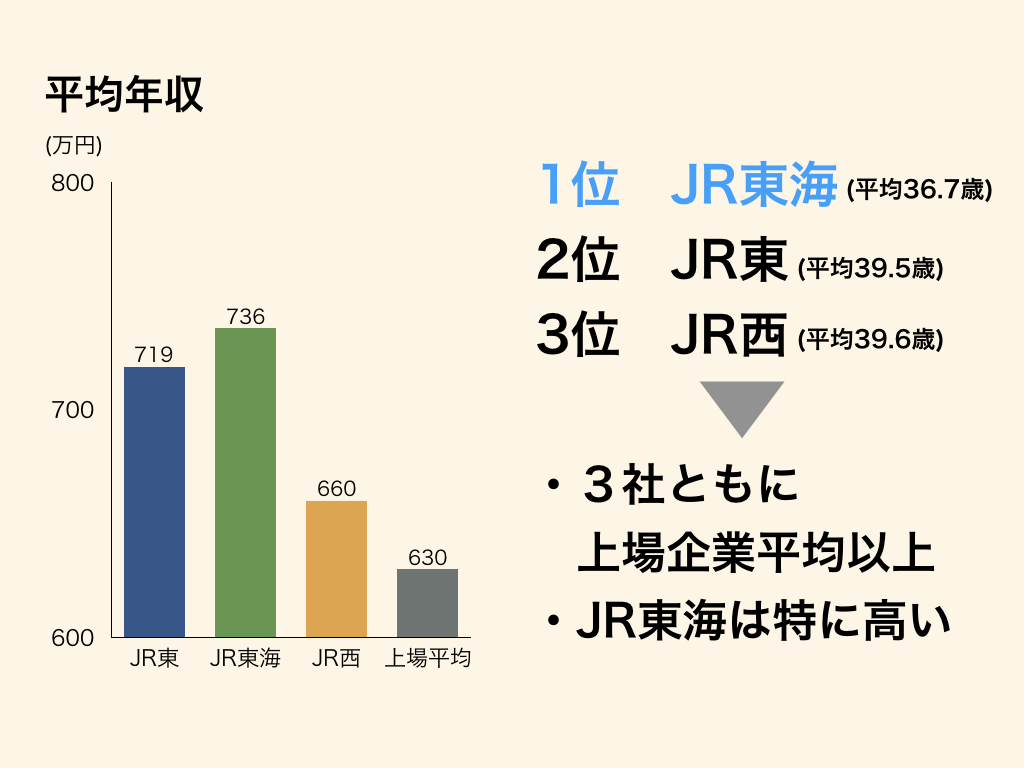

平均年収

平均年収は3社ともに上場企業の平均である630万円(東京商工リサーチ発表:2020年9月11日)を上回ります。

特に従来、営業利益が非常に高いJR東海が3社の中でトップとなっています。

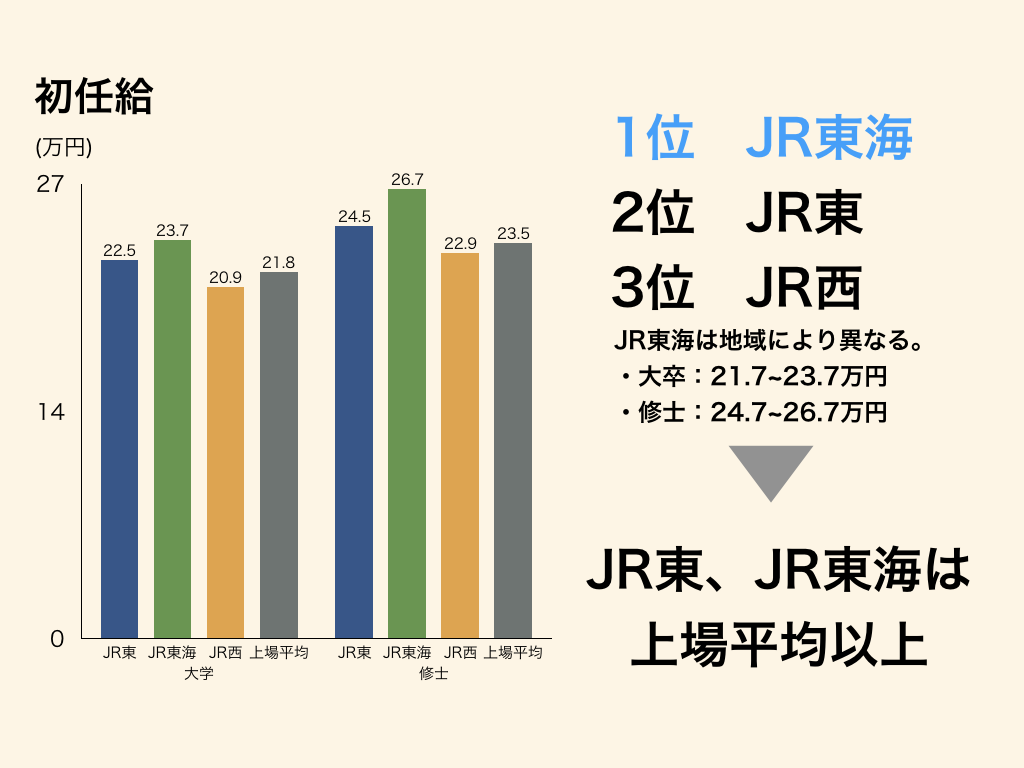

初任給

初任給も平均年収と同じく、従来、営業利益が非常に高いJR東海がトップとなっています。

JR西日本は、若手の内は年収が低く、役職が上がることでアップします。

若手の内は、夜勤などで稼ぐ人も多いようです。

しかし、営業利益が確保された年のボーナスは半年程度と高水準です。

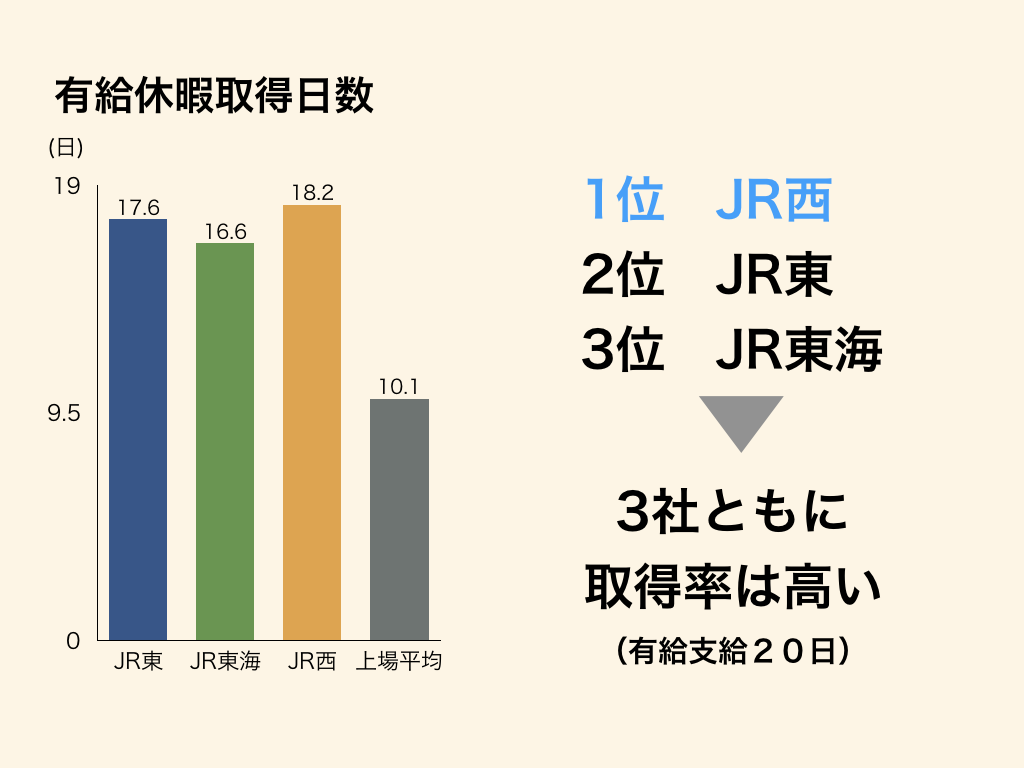

有給休暇取得日数

3社ともに有給休暇の取得日数は高いです。

上のグラフは四季報のデータを基にしています。

東洋経済ONLINEの「有給休暇」の取得率が高い会社トップ200(2021年4月26日)では、JR東日本が3年平均取得率90.6%で全体の29位、JR西日本が88.3%で全体の40位、JR東海が84.9%で全体の56位となっており、各社ともに上場企業平均56.3%よりも取得率が高いことが分かります。

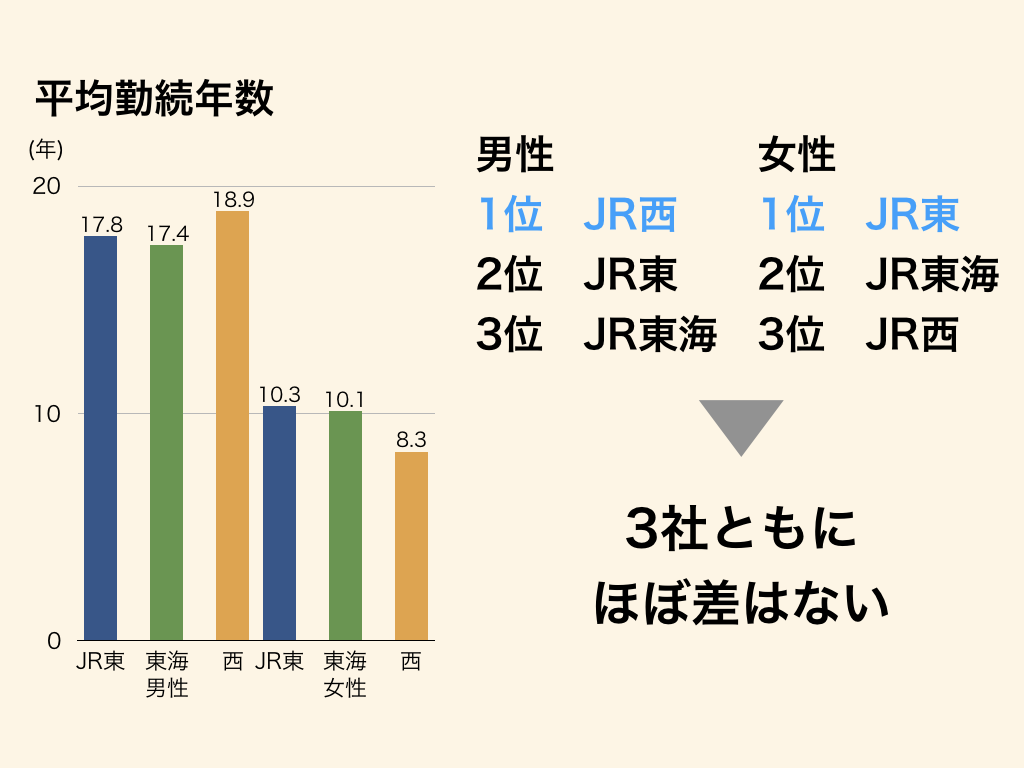

平均勤続年数

平均勤続年数は3社ともにほぼ差はありません。

3社ともに女性が活躍できる企業となるべく、さまざまな取り組みを進めています。

例えば、JR東海は女性用設備の整備を推進し、全ての職場で女性が活躍できる環境を整えるなどの施策を進めており、ダイバーシティに必要不可欠な女性が定着しやすい職場作りに取り組んでいます。

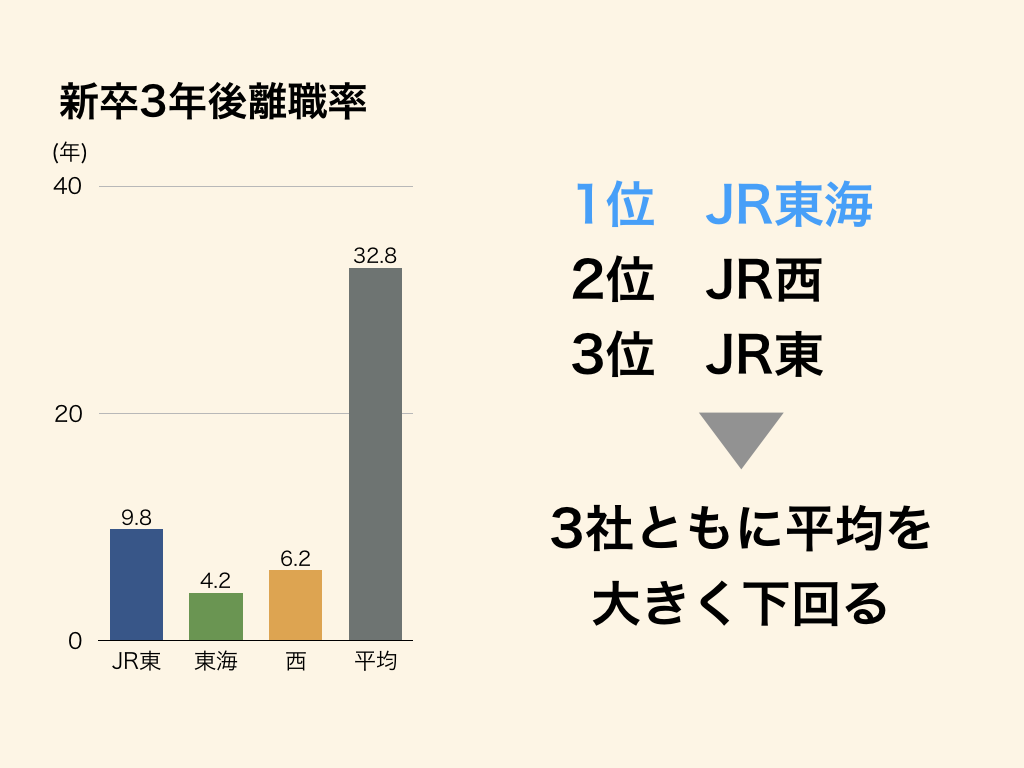

新卒3年後離職率

新卒3年後離職率は、3社ともに非常に低いです。

JR東海は、旧国鉄時代の末期は働くことに対する意欲がない社員が多く、国鉄が崩壊した理由の1つは「人」であったと分析しています。

社員にいかに意欲を持たせるかということに注力し、人事制度や教育を一新したことで、現在の非常に低い離職率につながっています。

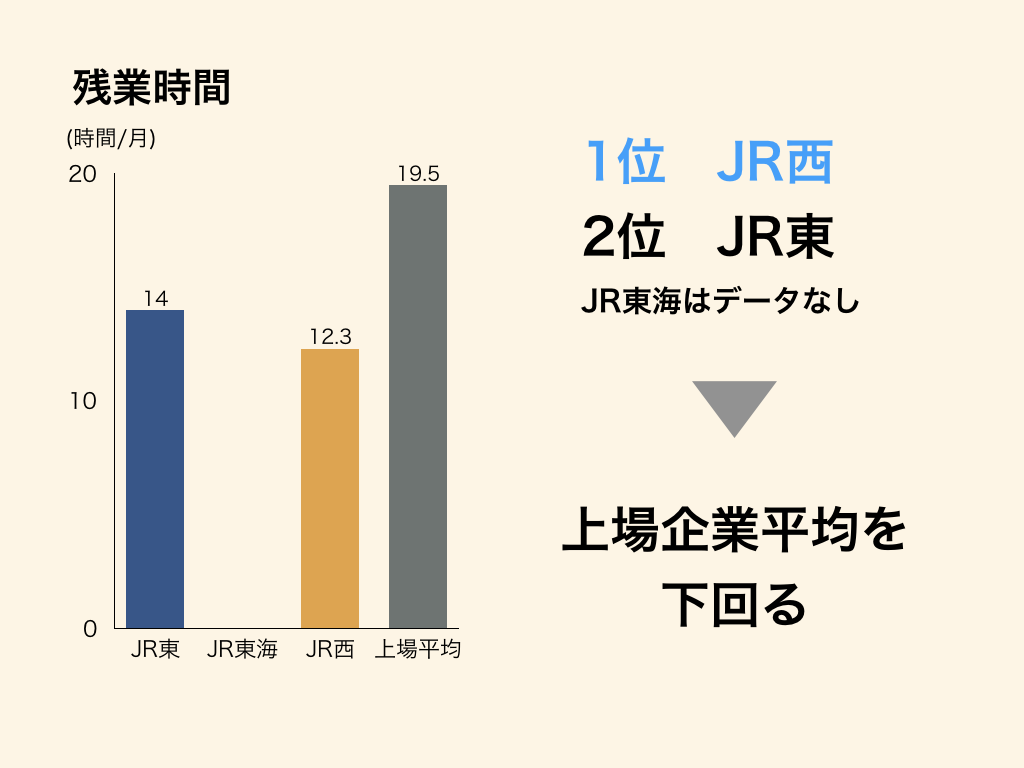

残業時間

残業時間は、3社ともに上場企業平均を下回ります。

職種によっても異なりますので、参考程度のデータと認識ください。

鉄道業界から内定獲得!企業研究できる就活サイト

最後に業界トップ企業を目指す就活生必見の『イチオシ就活サイト』を紹介しますね。

就活を有利に進めるには就活サイトを活用するのが重要。

特に業界・企業情報が充実している就活サイトはできるだけ早い時期から登録しておきましょう。

興味のある企業に内定した人のESや面接で聞かれることをチェックしておくことで圧倒的に有利になります。

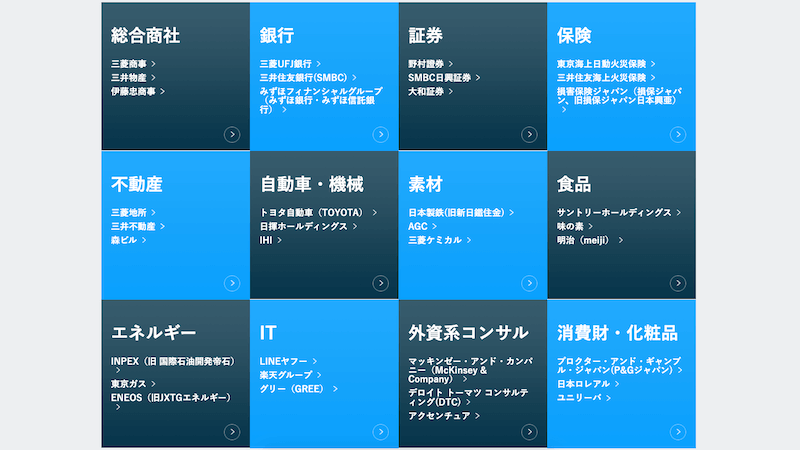

「業界ごとにどんな企業があるか知りたい!」という人は就活生の5人に1人が利用する『unistyle(ユニスタイル)』を活用してくださいね。

- 就活サイトで手軽に企業を探したい。

- 幅広い業界の企業情報を知りたい。

- 実際に合格した内定者のESを参考にしたい。

unistyle

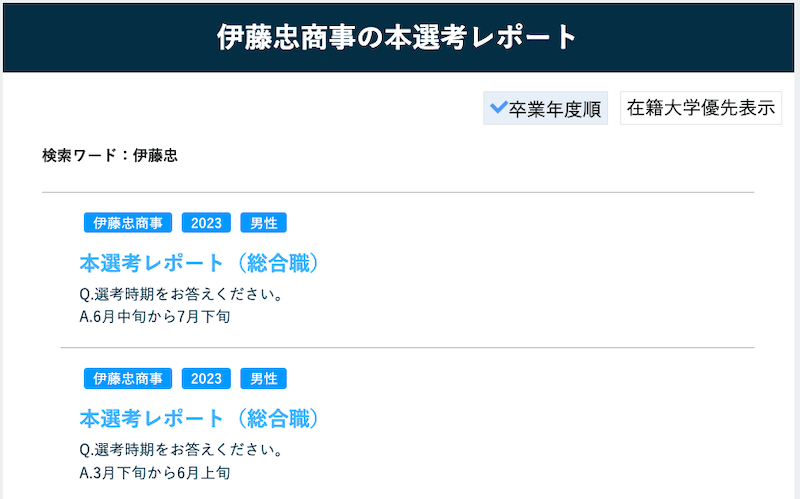

→7万枚以上のESが無料で見放題の就活サイト。本選考やインターン参加者のレポートで面接対策できる。

▼口コミはこのような感じ。

②ユニスタイル

— 商社の教科書@25卒 (@Shosha_kyokasho) March 19, 2023

ESの参考にするサイトNO1。各社のESの確認がとにかくやりやすいです。インターン選考、本選考でそれぞれESを分けてくれているので、検索が非常に楽。ストレスなく、良質なESをチェックするためには、ユニスタイル一択です。

unistyle(ユニスタイル)

公式サイト『https://unistyleinc.com』

- 7万枚以上のESが無料で見放題の就活サイト

- 本選考やインターン参加者のレポートで面接対策できる

- 企業別のLINEオープンチャットで他の就活生と情報交換できる

『unistyle』はさまざまな業界・企業の本選考やインターンなどの就活情報がめちゃくちゃ充実している就活サイトです。

実際に通過した7万枚以上のESを無料で見放題なのが最大の特徴。

他の就活生のESを参考に、良いところを取り入れることで効率的に質の高いESを作ることができますよ。

業界ごとにESを検索できるのも嬉しいポイント。

unistyleでは志望業界のESを簡単に探すことができます。

本選考やインターンに参加した人のレポートも見れるので、面接でどんな質問をされるのかが事前にわかりますよ。

内定者が実際にどのように答えたのかもチェックできるため、選考に参加する前に必ずチェックするようにしましょう。

unistyleでは企業別のLINEオープンチャットを運営しています。

他の就活生とリアルタイムで情報交換できるので、気になる企業のオープンチャットには参加しておくのがおすすめですよ。

「企業情報をゲットして有利に就活を進めたい!」という人は、ぜひunistyleを活用してみてくださいね。

\7万枚以上のESが見放題/

【完全無料】1分で登録できます

「unistyleって怪しい?」と気になる人向けに評判をまとめた記事を書きましたので、参考にどうぞ。

まとめ:【鉄道会社・JR各社の違いは?】JR東日本・JR東海・JR西日本を徹底比較!

この記事では、鉄道業界研究として、鉄道業界の歴史や鉄道会社大手3社のJR東日本、JR東海、JR西日本のさまざまな情報について、解説してきました。

結論

鉄道会社の業界研究についておさらいしましょう。

- 日本の鉄道は、イギリス人技術者の指導下で日本初のSLを開発し、1872年に新橋〜横浜間が開通したことから始まった。

- 1964年、世界初の高速鉄道として、東京と大阪を結ぶ東海道新幹線が開業し、ビジネスの活性化や旅行需要を生み、経済成長を後押しした。

- 1987年、国鉄は全国一体の会社ではなく、地域ごとの旅客鉄道会社として分割された上で民営化され、現在のJR各社となった。

- 鉄道事業者は、輸送サービスだけではなく、沿線の街づくりを行い、人々の暮らしに欠かすことができない企業である。

- JR東日本、JR東海、JR西日本の3社は、2011年の景気の落ち込み以降、安定して増収傾向にあったが、近年の急激な景気減速の影響をまともに受けた2021年3月期は、ともに大幅減収となった。

- 営業利益も大幅減益となり、JR東とJR東海は1987年の旧国鉄分割、民営化以来初の最終赤字、JR西の赤字額は過去最大となった。

- 3社ともに、2021年3月期の厳しい経営環境の中、積極的な設備投資を継続している。

- 3社の有給休暇取得日数や新卒3年後離職率などのデータより、働く環境はかなり良く、また人々の暮らしに欠かせない企業としてのやりがいも大きい。

- 3社ともに就職におすすめできる企業であるが、2022年3月期に各社の施策がどの程度効果を発揮し、黒字化できるかが業界全体や各社の将来性を決める。

鉄道業界の研究に少しでもお役に立てたなら嬉しいです。