この記事では自動車メーカーの業界研究として、自動車業界の特徴や動向、日系自動車メーカー主要3社のトヨタ、日産、ホンダのさまざまな情報について徹底解説します。

以下のような人におすすめ!

- 大手自動車メーカーで働きたい。

- トヨタ・日産・ホンダに興味がある。

- 自動車業界のデータをまとめて知りたい。

月に5万人以上の就活生に読まれる当サイト運営者トシが『自動車メーカー3社の特徴』を徹底比較しますよ!

結論

自動車メーカーの業界研究をまとめると以下の通りです。

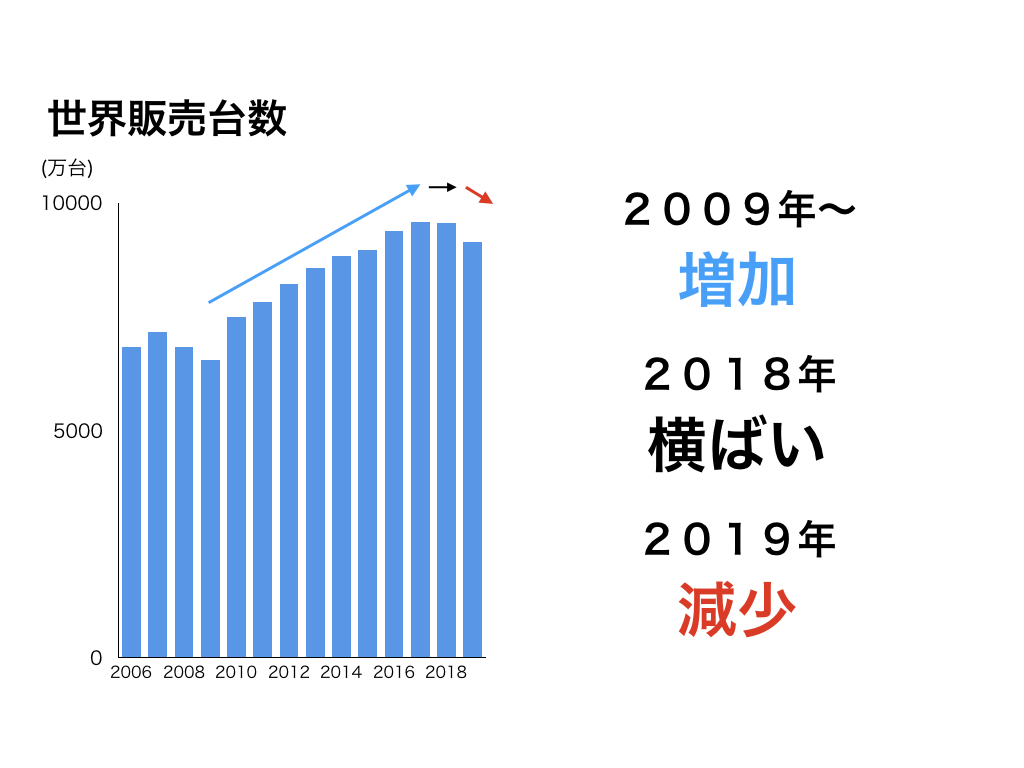

- 世界の自動車販売台数は2009年から増加してきたが、2018年で横ばい、 2019年に減少に転じた。

- 2020年、2021年は景気減速の影響を受け、大幅に減少する。

- 2022年には回復傾向を示し、2025年までは年平均4.4%で成長する見込み。

- 中国が市場の成長をリードしており、アメリカも高水準で推移している。

- 日本において自動車業界はあらゆる面でトップ産業であり、日本経済を引っ張る存在である。

- 日本の自動車メーカー主要3社の中でもトヨタは売上高、利益が飛び抜けており、今後も自動車業界の中心であり続ける。

- 3社ともにCASE対応に莫大な研究開発費用を投じ、将来に向けた準備を進めている。

- 3社ともに平均年収や有給休暇取得日数など優れており、働く環境は抜群に良く、就職におすすめできる業界である。

世界の自動車業界全体の動向

まずは、世界の自動車業界全体の動向を解説します。

日本貿易振興機構(ジェトロ)の主要国の自動車生産・販売動向(2020年10月)、みずほ産業調査 Vol.66(2020年12月)を参考に2019年から順に見ていきます。

世界の自動車販売状況 2019年

2019年までの世界の自動車販売状況は以下の通りです。

世界の自動車販売台数は、2009年の金融危機から順調に増加してきました。

しかし、2018年に横ばいとなり、2019年は4.5%の減少に転じました。

その要因について、主要な国々の状況を基に説明します。

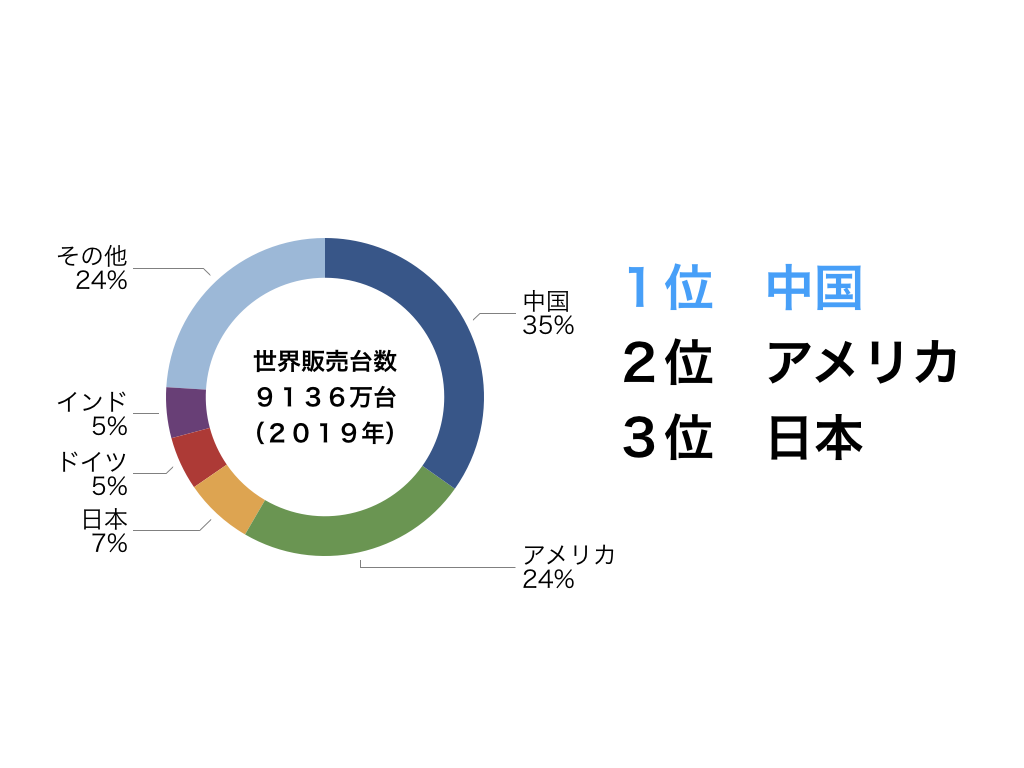

2019年の世界の自動車販売台数ランキングは以下の通りです。

- 1位 中国(35%)

- 2位 アメリカ(24%)

- 3位 日本(7%)

- 4位 ドイツ(5%)

- 5位 インド(5%)

中国

世界1位の中国の販売台数は前年比8.2%減少し2577万台となりました。

販売数が減少した主な要因は以下の通りです。

- 米中貿易摩擦

- 環境基準の強化

- 新エネルギー車補助金の削減

中国はこれまで、市場全体の成長をコントロールしながら順調に販売数を伸ばしてきましたが、2015年から2017年にかけて施行した自動車エントリー層向けの減税措置が大きな成長を促すとともに、その減税措置の終了による反動減を引き起こしました。

そこに、米中貿易摩擦による経済減速への警戒感が重なったことで、消費者の購買意欲の低下につながり、販売台数の減少となりました。

しかし、日系上位3車のトヨタは前年比9%増加、ホンダは8.5%増加、日産は0.1%減少と市場全体と比較し堅調を維持しました。

日本ブランドの品質や機能に対する高い信頼感から、高額でも日本車を選ぶ消費者が多かったことが分かります。

アメリカ

世界2位のアメリカの販売台数は、前年比1.3%減少し、1748万台となったものの、2015年以来5年連続で1700万台を維持しました。

新車市場は好景気に支えられて高位安定で推移していると見られています。

車種別シェアを見ると、乗用車が1980年以来最低の3割弱となる中で、スポーツ用多目的車(SUV)関連では、クロスオーバーSUV(CUV)・スポーツワゴンが4割近くまで拡大しており、乗用車からCUVへのシフトがさらに顕著となりました。

一方、EVとPHV、HVの合計販売数は前年比8.8%減少しました。

目的地に着く前にバッテリーが切れることへの不安や充電施設の不足、ガソリン安が影響したものと見られています。

また、GMでは9月15日からストライキが行われ、40日間で約3万台の生産が停止したことが影響し、前年比17.8%の生産台数減少となりました。

日本

世界3位の日本の販売台数は、前年比1.5%減少し、520万台となり、3年ぶりの減少となりました。

販売数が減少した主な要因は以下の通りです。

- 消費税増税

- 台風被害による客足の鈍化

2019年10月より消費税が8%から10%に引き上げられました。

例えば200万円の車を買う場合、4万円の増税となり、消費者の購買意欲を低下させました。

消費税増税と同時に自動車税が減税となったものの消費税増税の影響の方が強く出た形となりました。

ドイツ

世界4位のドイツの販売台数は、前年比5.1%増加し、402万台となり、2009年以来の高水準となりました。

販売数が増加した主な要因は以下の通りです。

- ディーゼル車やハイブリット車、EV車の販売が好調

乗用車新規登録台数を見ると、ガソリン車は前年比0.3%の減少、ディーゼル車は3.7%の増加、ハイブリット車は83.7%の増加、EV車は75.5%の増加であり、環境への関心の高まりが表れています。

インド

世界5位のドイツの販売台数は、前年比13.3%減少し、382万台となり、2014年以来の減少となりました。

販売数が減少した主な要因は以下の通りです。

- 経済全体の不景気の長期化

- 洪水による農村地域の販売伸び悩み

- ノンバンクをはじめとした金融機関の貸し渋り

インドでは日系上位3車に加え、スズキが大きなシェアを持っており、市場シェアの51%を占めていることが特徴です。

スズキはインドに早くから参入し、40年近くにわたって現地に合わせた自動車を販売してきたことで、現在の大きな地位を築いています。

では、景気減速により大きな影響を受けた2020年はどうだったかを見ていきます。

世界の自動車販売状況 2020年

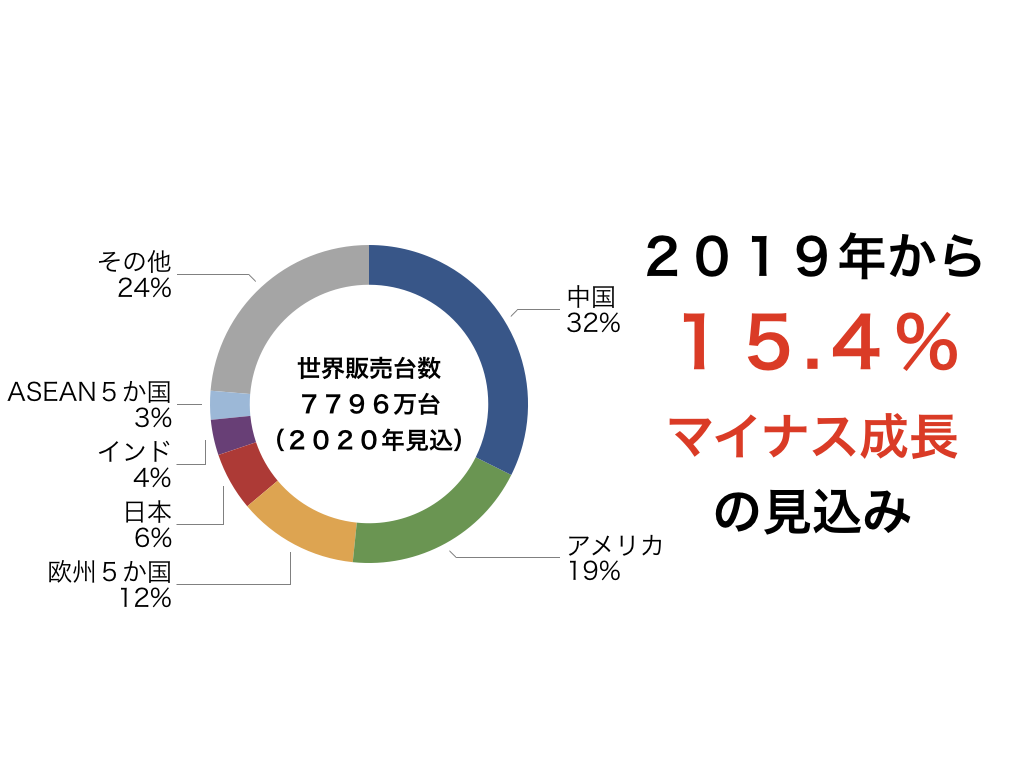

急激な景気減速により、全主要地域で大幅なマイナス成長となり、世界の自動車販売台数は、前年比15.4%の減少で、7796万台となる見込みです。

2020年の世界の自動車販売台数ランキングは以下の通りです。

- 1位 中国(32%)

- 2位 アメリカ(19%)

- 3位 欧州5か国(12%)

- 4位 日本(6%)

- 5位 インド(4%)

中国

中国は第1四半期には前年同期比で4割超のマイナスを記録しました。

ただしその後は、以下の理由から、前年比プラスへ転換し、前年比2.1%の減少にとどまる見込みです。

- インフラ投資の増強による商用車需要の拡大

- ナンバープレートの発給枠拡大による乗用車需要の刺激

アメリカ

以下の理由から、通年では14.5%減少と大幅ダウンとはなりつつも他の地域よりも比較的小さい減少幅となる見込みです。

- 自動車の必需性の高さによる自動車販売店の早期営業再開

- 自動車メーカーによるオートローンの返済猶予

- 連邦政府による週600ドルの失業保険給付上乗せ

- 防疫目的での新たなマイカー需要の喚起

欧州5か国

欧州5か国は、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国です。

4月は前年同月比で90%以上の減少となる国が相次ぎました。

また通年では前年比27.7%の大幅な減少となる見込みです。

日本

日本では、乗用車と商用車ともに前年同期比で3割を超える落ち込みとなりました。

その後は堅調な回復をみせますが、商用車の回復は遅れており、前年比11.1%の減少の見込みです。

インド

4月には新車販売台数がゼロとなる事態となりました。

反動的に7月には急速な回復を見せ、8月、9月には前年同月比プラスへと転じていますが、本格的な回復となっているのかは、見極めが必要であり、通年では同年比26.3%減少となる見込みです。

では、今後、世界の自動車販売状況をどうなるかを見ていきます。

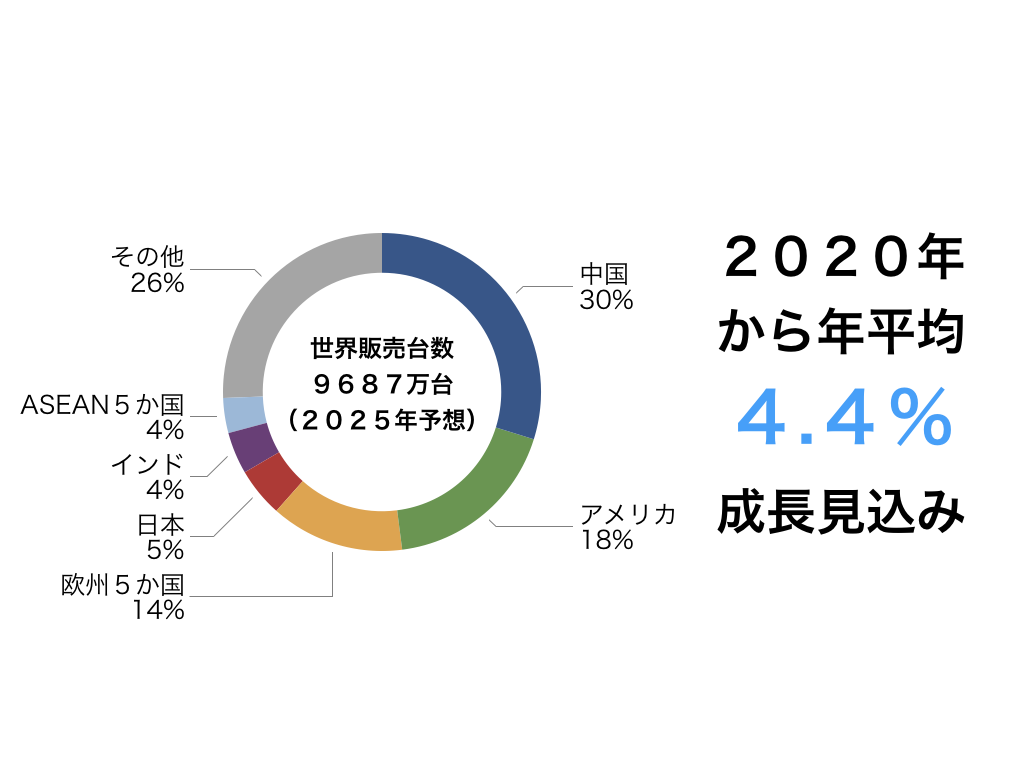

世界の自動車販売状況 2021年〜2025年の見通し

2025年にかけては、中国で2022年以降も緩やかな成長を見込む他、日本、アメリカ、欧州5か国等の先進国市場も2022年には景気減速がおおむね解消されると予想されています。

一方で、景気低迷の長期化が懸念される新興国市場は2022年も回復局面が続き、2023年以降に再び成長軌道へ戻るとみられています。

その結果、2025年のグローバル需要は9687万台となり、2020年からの年平均成長率は4.4%を見込まれています。

中国

中国は、沿岸部を中心に旺盛となっている買い替え需要の比率が高まりつつも、徐々に内陸部でのエントリー需要も回復し、中長期的な成長トレンドを見込まれます。

ただし、沿岸部での自動車総量規制や中国全体の経済成長の減速等から2025年にかけて緩やかな成長にとどまる見込みです。

アメリカ

成熟市場であるアメリカでは、2025年においても2019年と同水準の販売台数にとどまると予想されています。

ただし、個人消費を中心とした堅調な経済成長や中長期的な人口増加といった下支え要因もあり、市場が大崩れするリスクも想定しづらいです。

欧州5か国

2022年にはマイナス成長はおおむね解消されると想定されますが、市場の成熟化が進む中においては大きな成長は見込めず、2025年時点でも2019年をわずかに下回ると予想されます。

日本

日本では2022年に一旦回復するも、世帯数の減少と高齢化により中期的には自動車販売台数は減少していくことが避けられません。

高齢者による運転免許自主返納の機運が高まっている点も自動車販売にとってはマイナス要因となります。

インド

2023年には2019年の水準まで回復を果たし、再び成長軌道に戻る見込みです。

中長期的には、さらなる人口増加や極めて低い自動車普及率から考えれば、潜在的な成長余地はかなり大きい国であります。

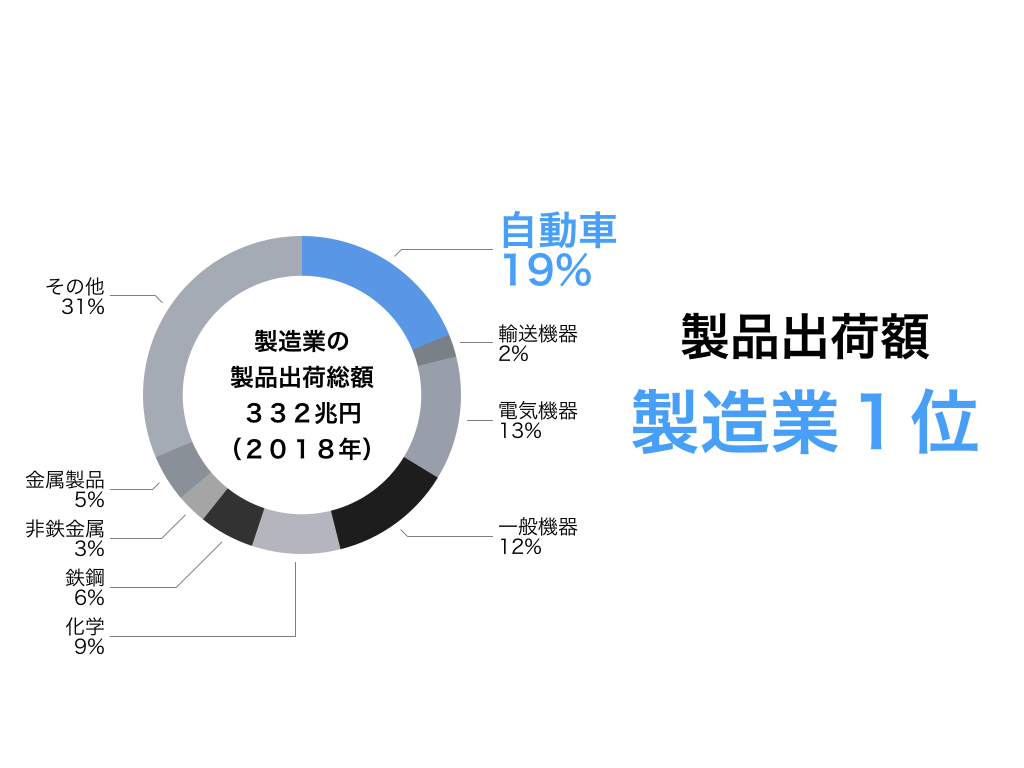

日本における自動車業界の位置付け

では、日本において自動車業界はどのような位置付けなのでしょうか?

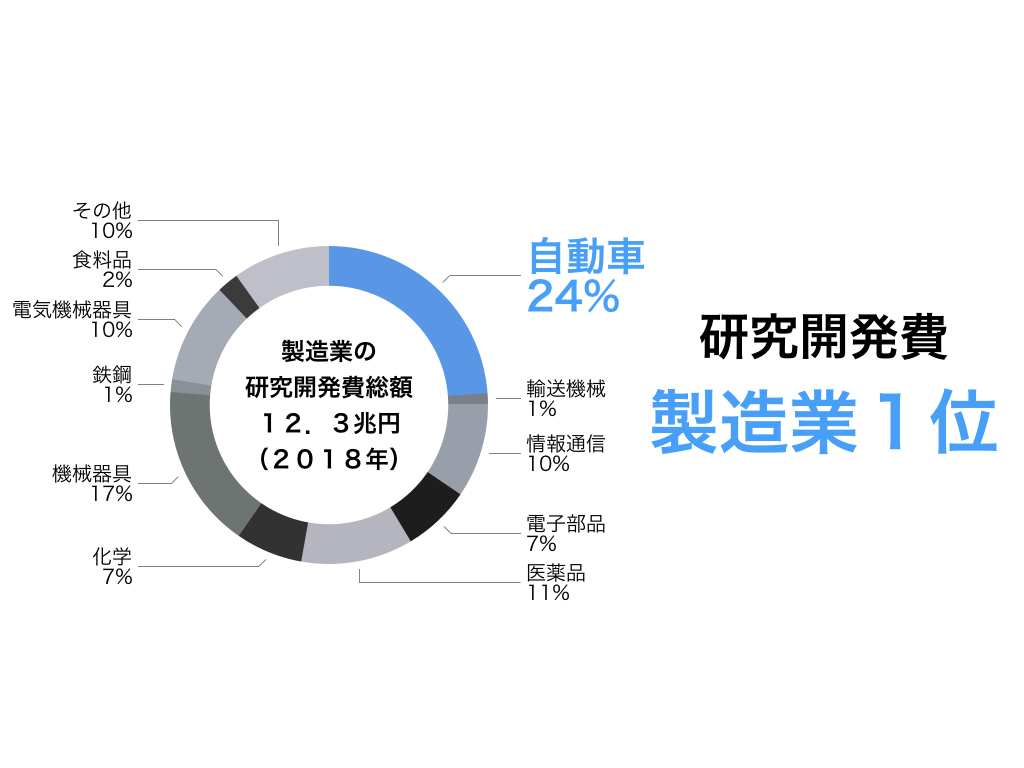

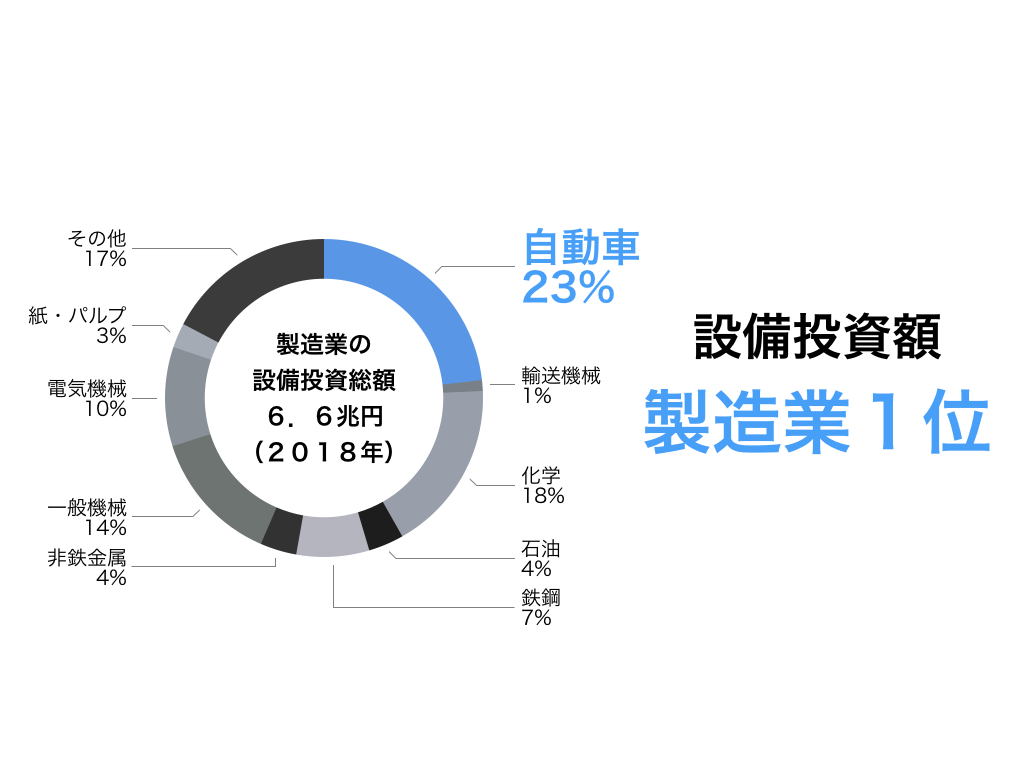

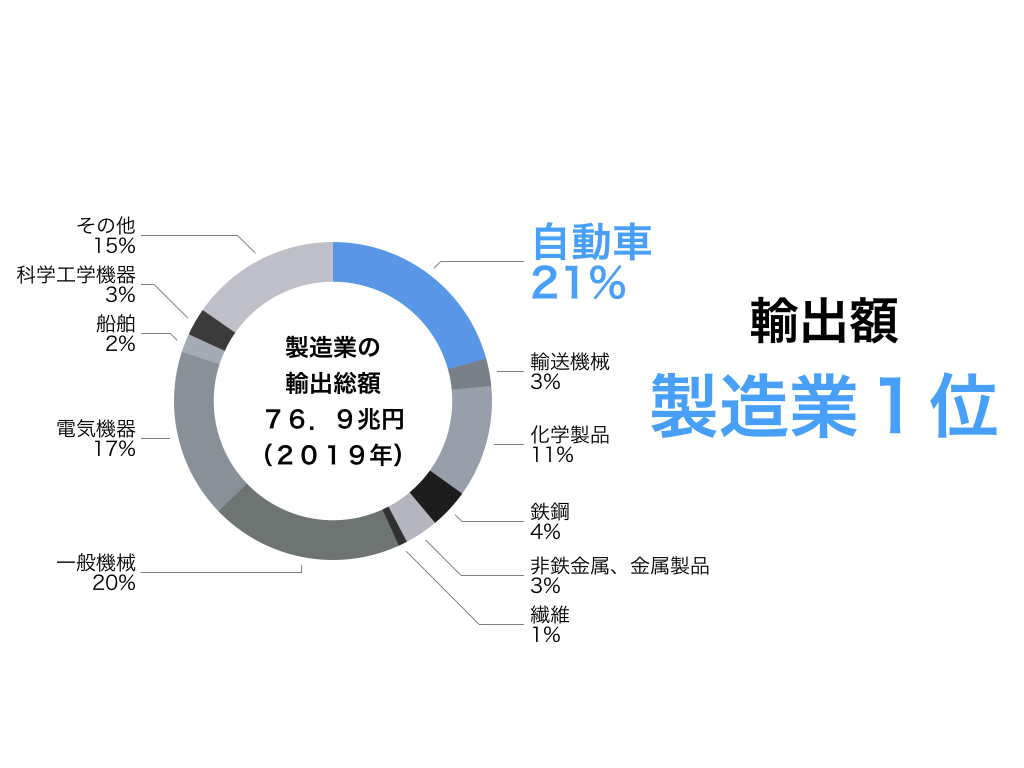

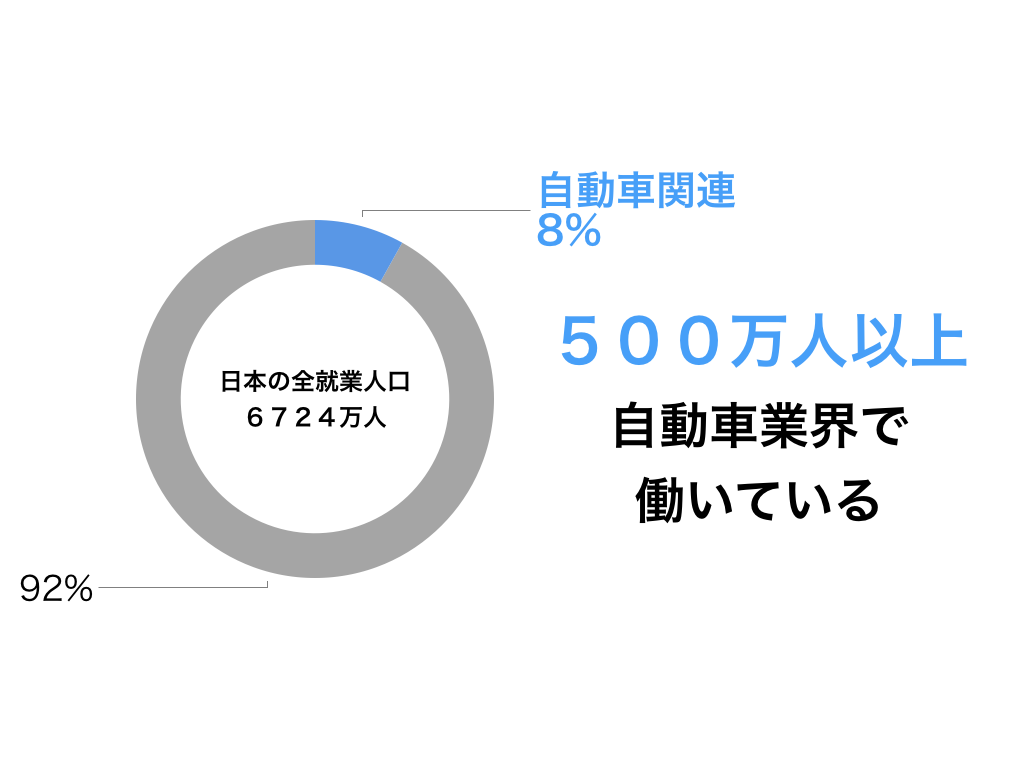

一般社団法人 日本自動車工業会(JAMA)のデータを参考に図とグラフでまとめました。

以下をご覧ください。

日本において自動車業界がどのような位置付けにいるかをお分り頂けたと思います。

- 製品出荷額:製造業1位

- 研究開発費:製造業1位

- 設備投資額:製造業1位

- 輸出額:製造業1位

- 500万人以上が働いている。

製品出荷額は1985年から35年で約2倍に成長し、製造業に占める割合も12%から19%と大きく成長しました。

家族や親戚、友人が自動車業界で働いているという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

自動車業界は、まさしく日本を支えている産業と言えます。

トヨタ、日産、ホンダの違いを徹底比較

日本の自動車業界の中で主要な3社であるトヨタ、日産、ホンダについて、様々な角度から比較することで3社の特徴が見えてきます。

就職四季報、会社四季報 業界地図、統合報告書、有価証券報告書、決算短信、決算説明会資料などのデータを使用しています。

業界研究に特におすすめするのは業界研究本で売上No.1の会社四季報 業界地図です。

就活のパートナーとして使い倒すことをおすすめします。

自動車業界トップのトヨタの強みについて、詳しく知りたい方は【トヨタ自動車の強み】なぜ業界トップなのか?図解でわかる企業研究をご覧ください。

また、トヨタの業界ランキングは【トヨタ自動車】業界で何位?グラフでわかる10のポイント徹底比較でわかりやすく説明しています。

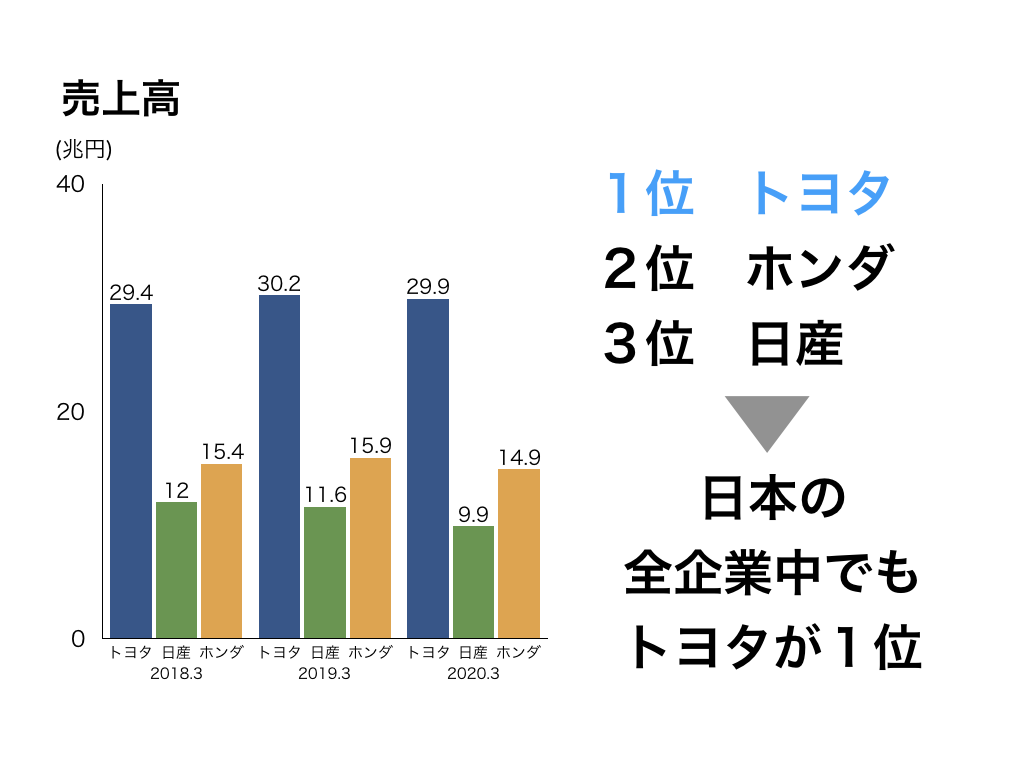

売上高

3社の中でトヨタが飛び抜けています。

2020年3月期は前年比2960億円の減収となりましたが、日本の全企業の中でもトップの売上高をキープしています。

ホンダ、日産も同様に減収となりましたが、非常に高い売上高となっています。

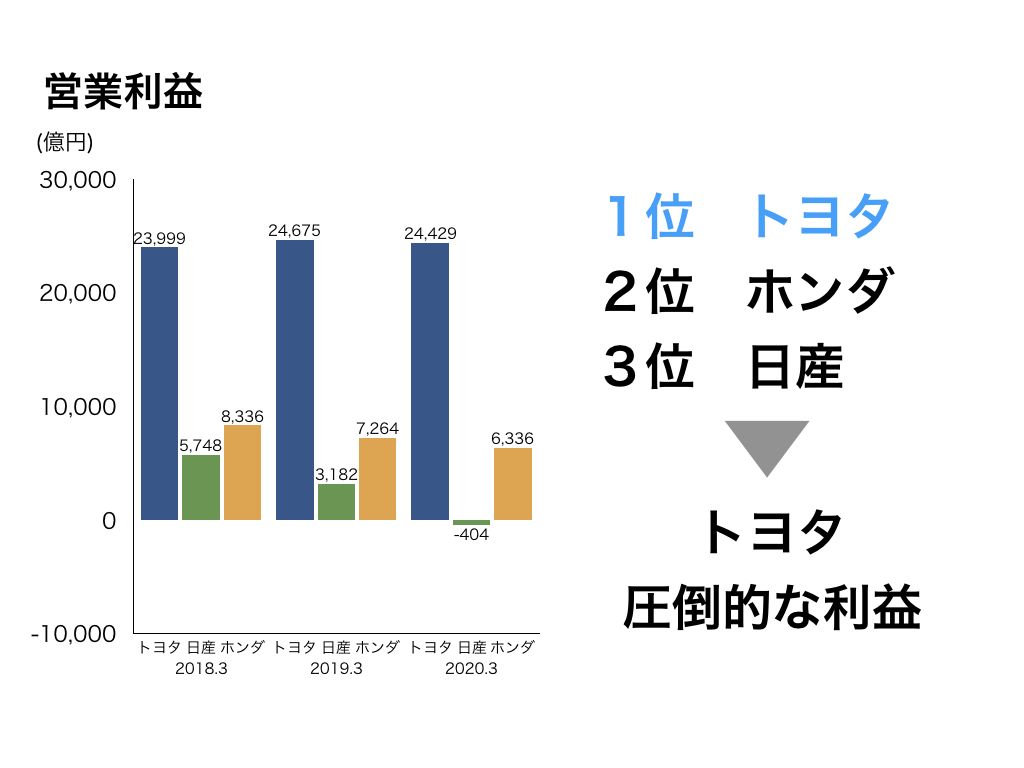

営業利益

営業利益もトヨタが圧倒的です。

安定的に2兆円を超える営業利益を出す世界でも有数の企業です。

2020年3月期のホンダは減収となっていますが、二輪事業の営業利益が非常に高く、四輪事業のマイナスをカバーする形となっています。

日産は11年ぶりの赤字となりました。

世界的な販売不振が赤字の要因です。

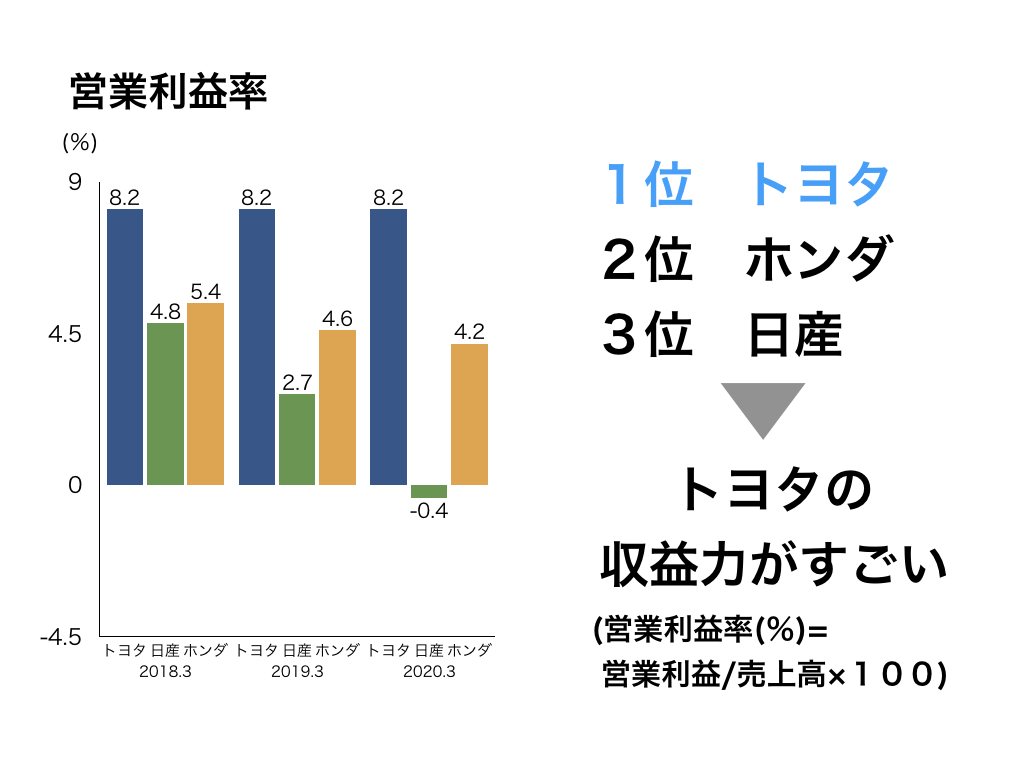

営業利益率

営業利益率は、売上高と営業利益の比率を表しており、収益性の高さを示す指標です。

トヨタは、自動車メーカー各社が赤字や高くても6%程度(スバル:6.3%、スズキ:6.2%)の中で、一段上の利益率を出しています。

日産は営業利益で書いた通り、非常に苦しい状況となっています。

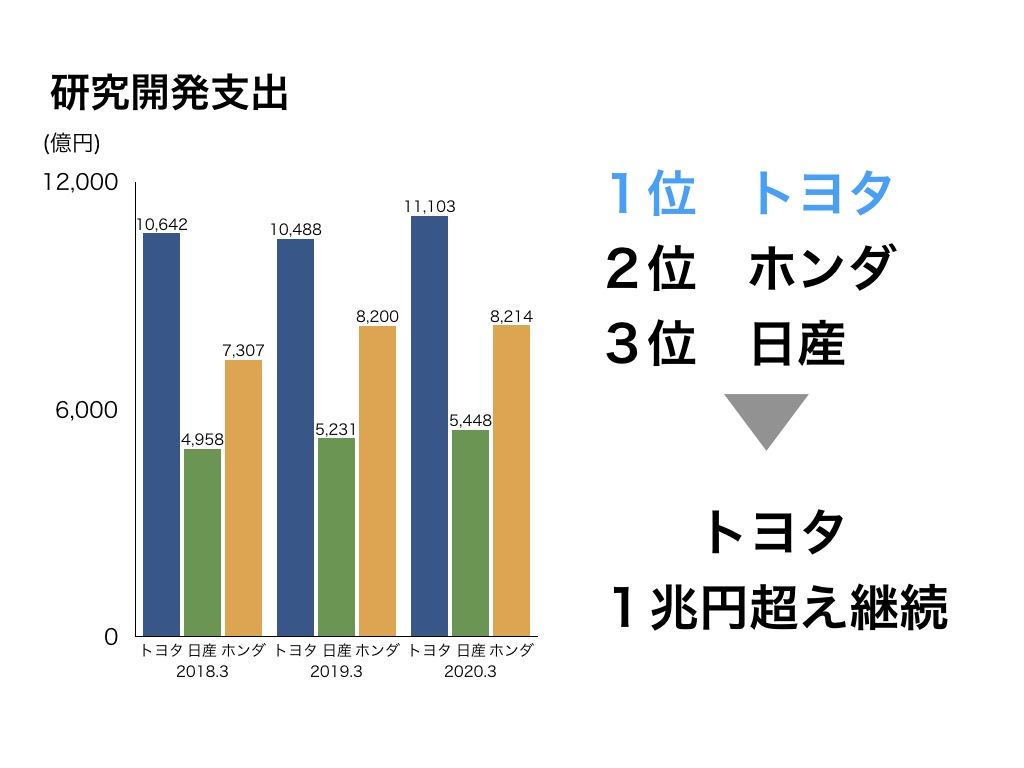

研究開発支出

研究開発支出もトヨタが1位となっています。日本全体で見てもダントツの1位です。

リーマンショック時の2010年3月期は、設備投資55%削減、研究開発費20%削減した結果、復活に時間がかかったことを反省点にあげており、景気減速の影響を受けながらも研究開発を抑えることはしないと宣言しています。

トヨタは、毎年1兆円を超える研究開発支出をしており、CASE(C:コネクティッド、A:自動運転化、S:シェア/サービス化、E:電動化)に向けた研究開発に力を入れていることが分かります。

なお、トヨタのCASEへの取り組みは【トヨタ自動車の強み】なぜ業界トップなのか?図解でわかる企業研究で詳しく解説しています。

ホンダ、日産も売上高、営業利益の減少にも関わらず、研究開発支出を年々増やしており、将来の成長に向けた準備を進めていることが分かります。

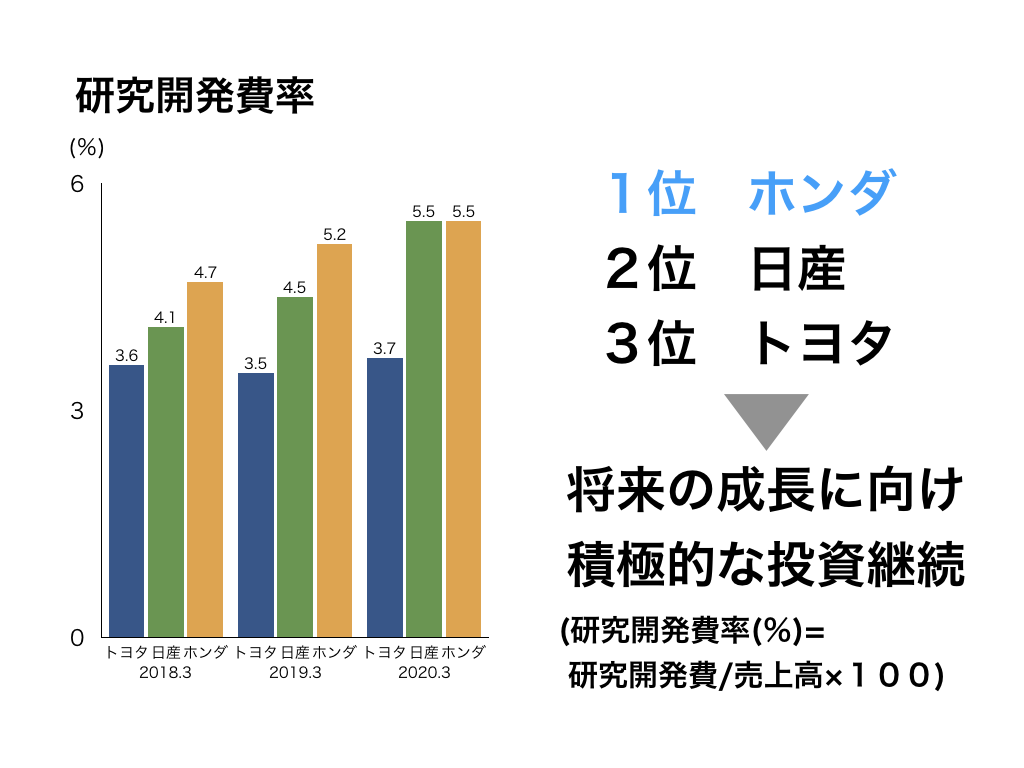

研究開発費率

研究開発費率は売上高と研究開発費の比率を表したものです。

売上高に対してどれだけ研究開発に費用をかけているかが分かり、企業の成長性を示す指標です。

ホンダ、日産は2020年3月期の苦しい状況下でも5%を超えており、非常に高い水準をキープしています。

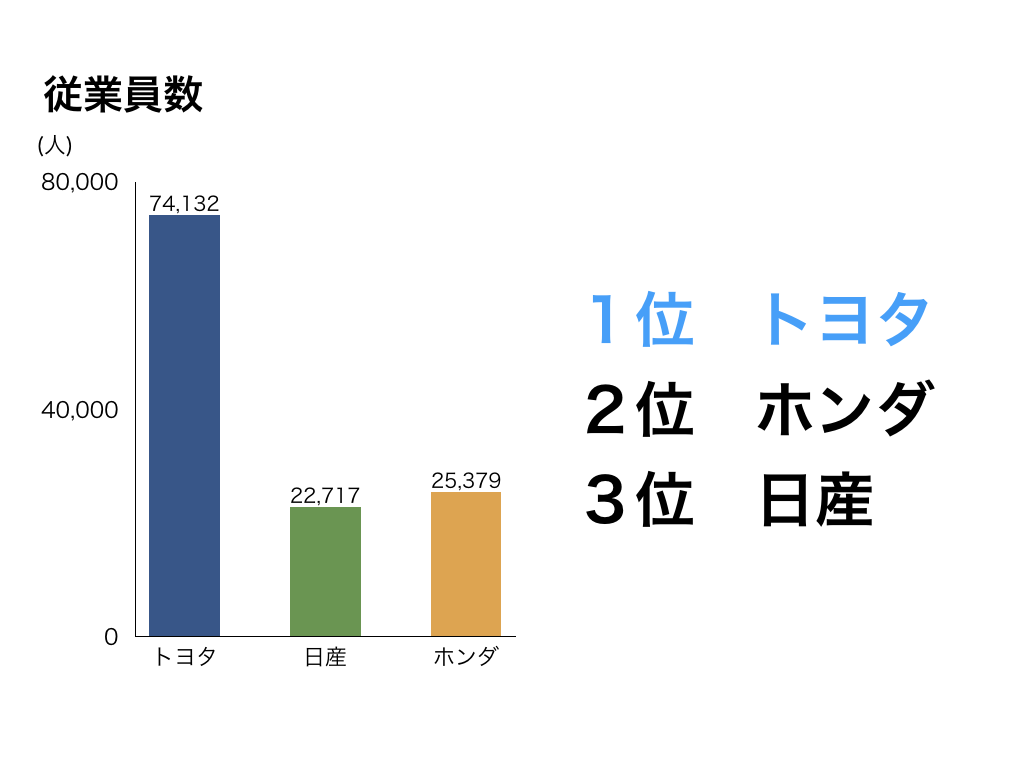

従業員数

3社の単独従業員数を比較します。

トヨタが最も多く、7万人を超える方が働いています。

グループ会社も含む連結従業員数で見ると35万人を超え、日本全体でも1位。

日本の雇用に与える影響の大きさが分かります。

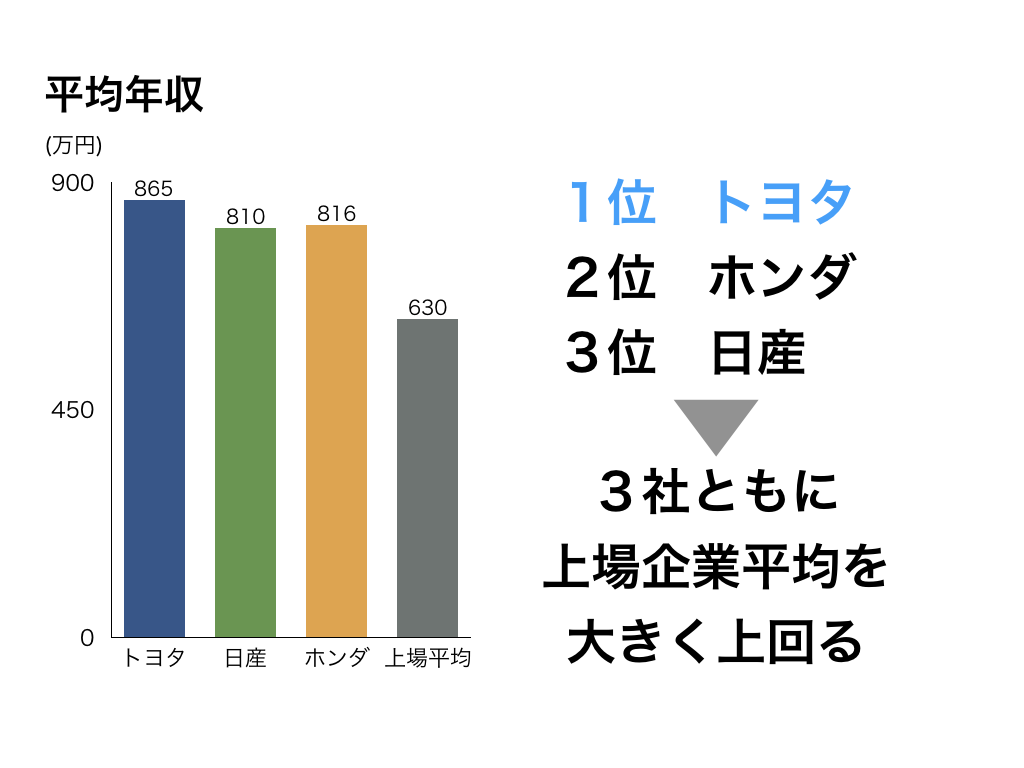

平均年収

2020年6月に公開された有価証券報告書によると、トヨタの平均年収は865万です。

またホンダは816万円、日産は810万円と、上場企業の平均である630万円(東京商工リサーチ発表:2020年9月11日)を大きく上回ります。

トヨタは、ボーナスの最大4割を占める考課反映金額が2019年から1.5倍になっており、今までよりもボーナスが大幅にアップしています。

ホンダ、日産もボーナスが非常に多いこと、成果が給与アップにつながる制度が採用されていることにより、高水準の平均年収となっています。

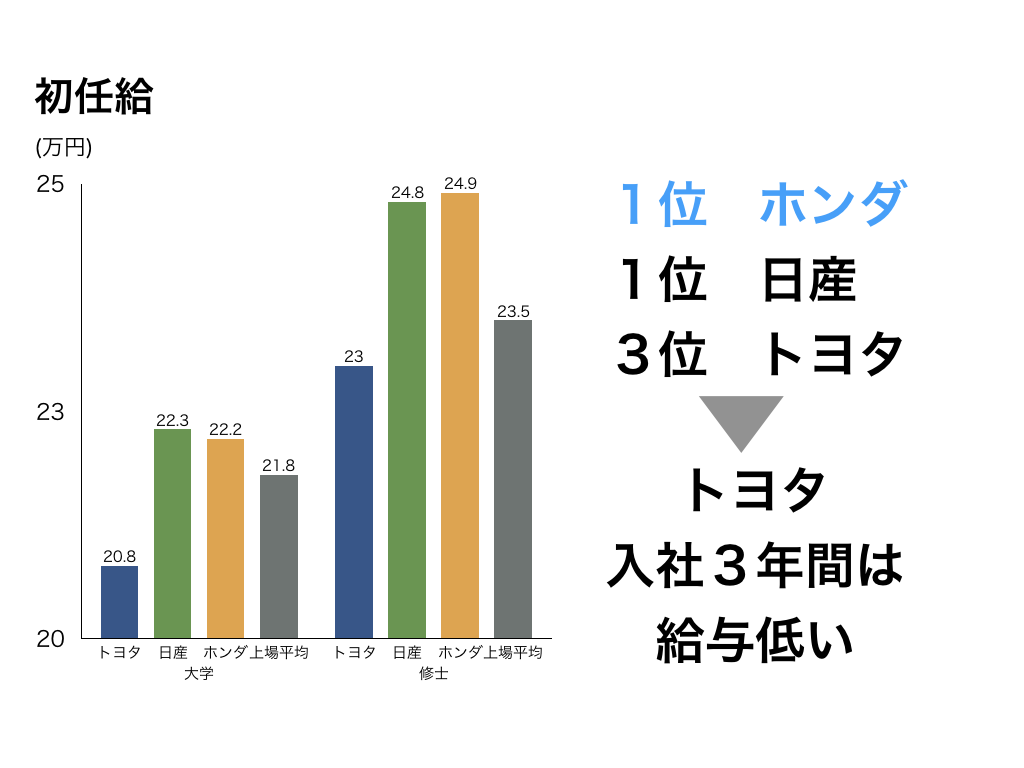

初任給

初任給はホンダと日産がほぼ同じで、トヨタが低い結果となっています。

ホンダ、日産は上場企業平均と比べても一段高い水準です。

トヨタは入社3年間は基本給が上がらず、ボーナスも満額ではないので、最初の3年間は我慢が必要かもしれませんが、4年目で基本給アップとボーナスが満額出る仕組みとなっており、年収が一気に上がります。

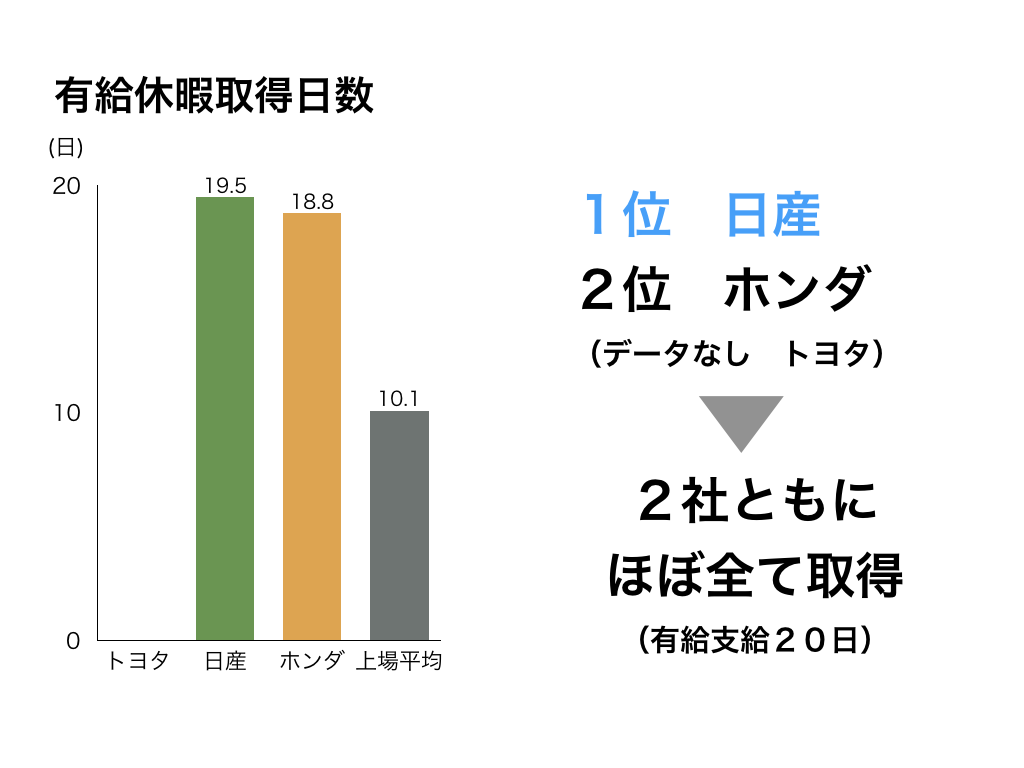

有給休暇取得日数

日産、ホンダともに、有給休暇はほぼ全て取得しています。

上のグラフは四季報のデータをもとにしています。

東洋経済ONLINEの「有給休暇」の取得率が高い会社トップ200(2021年4月26日)では、ホンダが3年平均取得率99.6%で全体の2位、トヨタが92.3%で全体の21位となっており、各社ともに上場企業平均よりも取得率が高いことが分かります。

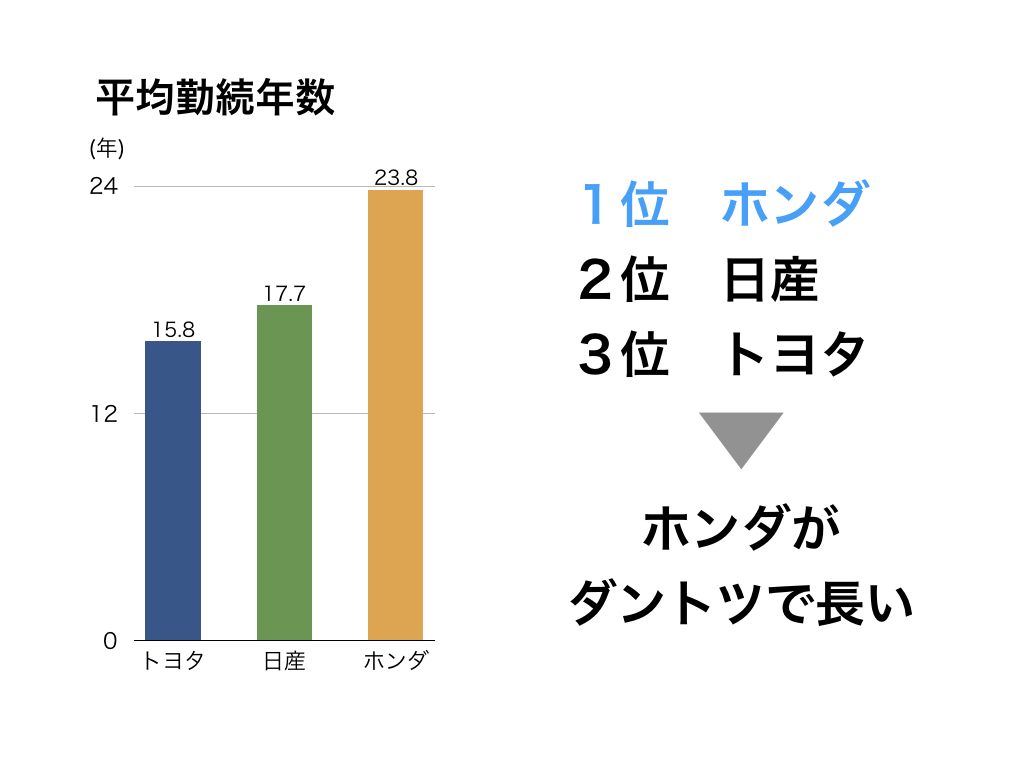

平均勤続年数

3社の有価証券報告書(2020年3月期)から見る平均勤続年数は、ホンダがダントツで長いです。

有給休暇取得率などとあわせて見ると、ホンダの働きやすさが想像できます。

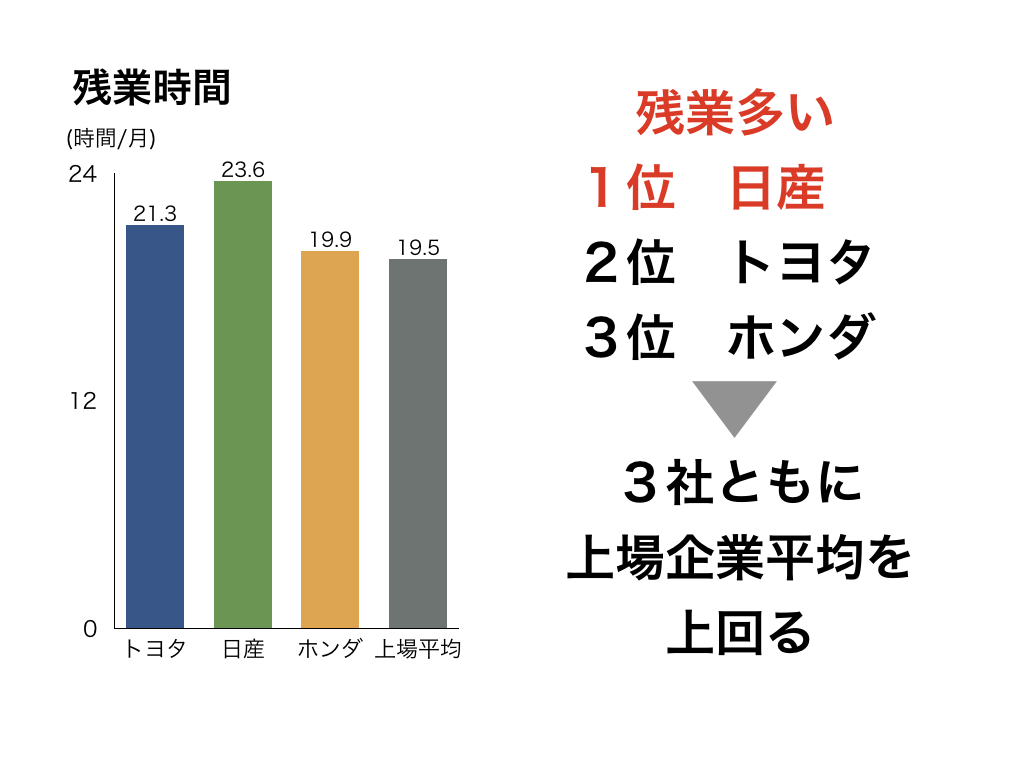

残業時間

残業時間は、3社ともに上場企業平均を上回ります。

データ元により多少差があるので、3社ともに平均か少し多い程度との認識で良いかと思います。

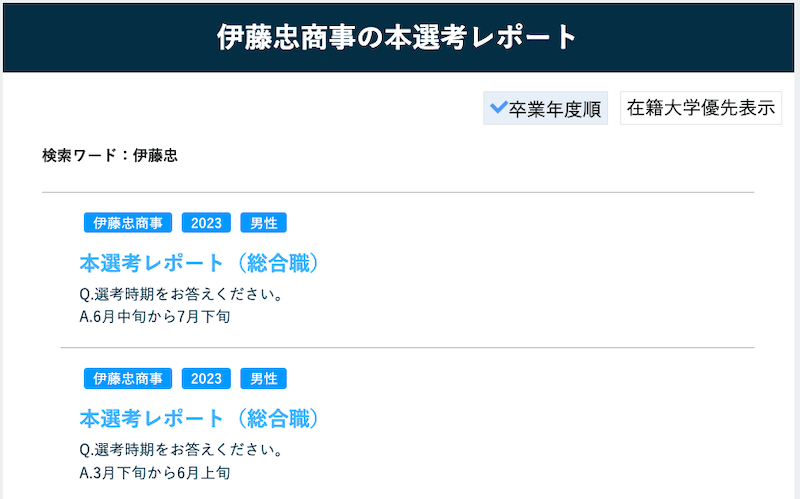

自動車業界から内定獲得!企業研究できる就活サイト

最後に業界トップ企業を目指す就活生必見の『イチオシ就活サイト』を紹介しますね。

就活を有利に進めるには就活サイトを活用するのが重要。

特に業界・企業情報が充実している就活サイトはできるだけ早い時期から登録しておきましょう。

興味のある企業に内定した人のESや面接で聞かれることをチェックしておくことで圧倒的に有利になります。

「業界ごとにどんな企業があるか知りたい!」という人は就活生の5人に1人が利用する『unistyle(ユニスタイル)』を活用してくださいね。

- 就活サイトで手軽に企業を探したい。

- 幅広い業界の企業情報を知りたい。

- 実際に合格した内定者のESを参考にしたい。

unistyle

→7万枚以上のESが無料で見放題の就活サイト。本選考やインターン参加者のレポートで面接対策できる。

▼口コミはこのような感じ。

②ユニスタイル

— 商社の教科書@25卒 (@Shosha_kyokasho) March 19, 2023

ESの参考にするサイトNO1。各社のESの確認がとにかくやりやすいです。インターン選考、本選考でそれぞれESを分けてくれているので、検索が非常に楽。ストレスなく、良質なESをチェックするためには、ユニスタイル一択です。

unistyle(ユニスタイル)

公式サイト『https://unistyleinc.com』

- 7万枚以上のESが無料で見放題の就活サイト

- 本選考やインターン参加者のレポートで面接対策できる

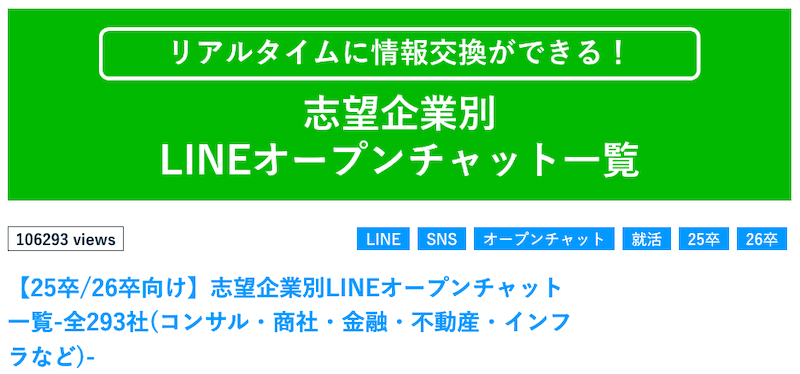

- 企業別のLINEオープンチャットで他の就活生と情報交換できる

『unistyle』はさまざまな業界・企業の本選考やインターンなどの就活情報がめちゃくちゃ充実している就活サイトです。

実際に通過した7万枚以上のESを無料で見放題なのが最大の特徴。

他の就活生のESを参考に、良いところを取り入れることで効率的に質の高いESを作ることができますよ。

業界ごとにESを検索できるのも嬉しいポイント。

unistyleでは志望業界のESを簡単に探すことができます。

本選考やインターンに参加した人のレポートも見れるので、面接でどんな質問をされるのかが事前にわかりますよ。

内定者が実際にどのように答えたのかもチェックできるため、選考に参加する前に必ずチェックするようにしましょう。

unistyleでは企業別のLINEオープンチャットを運営しています。

他の就活生とリアルタイムで情報交換できるので、気になる企業のオープンチャットには参加しておくのがおすすめですよ。

「企業情報をゲットして有利に就活を進めたい!」という人は、ぜひunistyleを活用してみてくださいね。

\7万枚以上のESが見放題/

【完全無料】1分で登録できます

「unistyleって怪しい?」と気になる人向けに評判をまとめた記事を書きましたので、参考にどうぞ。

まとめ:【自動車メーカー各社の違いは?】トヨタ・日産・ホンダを徹底比較|業界の将来性も!

この記事では、自動車メーカーの業界研究として、自動車業界全体の動向や日系自動車メーカー主要3社のトヨタ、日産、ホンダのさまざまな情報について解説してきました。

結論

自動車メーカーの業界研究についておさらいしましょう。

- 世界の自動車販売台数は2009年から増加してきたが、2018年で横ばい、 2019年に減少に転じた。

- 2020年、2021年は景気減速の影響を受け、大幅に減少する。

- 2022年には回復傾向を示し、2025年までは年平均4.4%で成長する見込み。

- 中国が市場の成長をリードしており、アメリカも高水準で推移している。

- 日本において自動車業界はあらゆる面でトップ産業であり、日本経済を引っ張る存在である。

- 日本の自動車メーカー主要3社の中でもトヨタは売上高、利益が飛び抜けており、今後も自動車業界の中心であり続ける。

- 3社ともにCASE対応に莫大な研究開発費用を投じ、将来に向けた準備を進めている。

- 3社ともに平均年収や有給休暇取得日数など優れており、働く環境は抜群に良く、就職におすすめできる業界である。

自動車業界の研究に少しでもお役に立てたなら嬉しいです。