企業研究は就活準備の中で自己分析と同じくらい重要ですが「企業研究のやり方がわからない」「企業研究が苦手」とお悩みの人も多いのではないでしょうか。

ということで【企業研究のやり方完全ガイド】を作成しました。

今回の記事は、これから就活を始める就活初心者の方でも簡単にまねできる、興味を持てる業界の見つけ方や自分に合った企業の見つけ方から企業研究の具体的な方法まで、必要な情報だけをわかりやすく解説します。

また面接間近の就活生にも役立つ、志望企業を徹底的に研究するコツもあわせてお伝えします。

※転職活動中の方は、転職サイトと転職エージェントを活用して企業研究を行いましょう。以下の記事をご参考にどうぞ。

>>【はじめての転職におすすめ】転職サイト&転職エージェント厳選7つ

今回の記事は次のような人におすすめです。

- これから就活を始める。

- 面接間近で志望動機をさらにレベルアップさせたい。

- 企業研究のやり方がわからない。

- 業界の調べ方から企業研究のやり方まで、まとめて知りたい。

- 企業についてのさまざまな情報を集めることで企業の特徴を理解すること。

- 企業の特徴を理解し、自分と合っているかを確かめることで入社後のミスマッチを防ぐことができる。

- 企業研究を行うことで説得力のある具体的な志望動機を作ることができる。

- 企業研究の深さで志望度の高さを伝えることができる。

この記事の手順通りに進めるだけで「企業研究のやり方がわからない」「企業研究が苦手」などの企業研究についての悩みはなくなりますよ!

「選考に向けて企業研究を進めたい!」と考えている就活生は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

それではいきましょう!

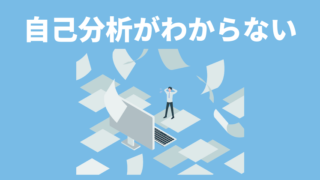

【企業研究のやり方】企業研究ブログ運営者おすすめの3ステップ

企業研究というと、CMなどで名前を聞いたことがある大企業の新卒サイトや大手就活サイト(リクナビ・マイナビ)の企業紹介ページを手当たり次第に見ていく方も多いと思いますが、以下の理由で失敗します。

- 漠然としたイメージだけで企業を見ており、自分に合っているという視点で見れていない。

- 誰もが知っている企業は、人気が集中する超難関企業であるため、これらの企業だけにエントリーし就活を進めると全滅する可能性が高い。

- 企業の新卒サイトや大手就活サイトの企業紹介ページは、エントリーした全就活生が見ているため志望動機で差をつけることができず、内定につながらない。

企業研究は以下の3ステップで効率的に行いましょう。

- 自分が興味を持てる業界を見つける

- 自分に合った企業を見つける

- 志望企業を徹底的に研究する

このブログを書く中で実践している企業研究の具体例な方法も入れながら、それぞれ詳しく解説していきます。

【企業研究のやり方】ステップ1:自分が興味を持てる業界を見つける

まず最初に、自分が興味を持てる業界を見つけましょう。

元々興味を持っている業界がある場合も、その業界に抱いているイメージが正しいか、それとも違う点があるかを確認しましょう。

実際に色々な業界を見てみると自分が知っている業界の範囲の狭さに気づくと思います。

興味を持てる業界を見つけることができれば、対象となる企業が自然と絞り込まれますので、企業研究を効率的に進めることができます。

自分が興味を持てる業界は以下の方法で見つけましょう。

自分が興味を持てる業界の見つけ方

- リクナビの「業界ナビ」で業界の仕組みを学ぶ

- マイナビの「業界研究大図鑑」で業界と消費者のつながりを学ぶ

- 「会社四季報 業界地図」でさまざまな業界を広く深く知る

- 「日経新聞」で幅広い業界の動向を読み取る

- 「日経ビジネス」で業界を深掘りする

①リクナビ「業界ナビ」と②マイナビ「業界研究大図鑑」は簡単に見ることができますので、まずは内容を確認してみましょう。

③「会社四季報 業界地図」は業界のつながりを一目で理解できるので、特におすすめできる業界研究の決定版です。

④「日経新聞」、⑤「日経ビジネス」は費用がデメリットですが、活用すれば他の就活生に差をつけることができる効果的な就活ツールです。

それぞれ詳しく説明していきます。

リクナビの「業界ナビ」で業界の仕組みを学ぶ

■公式サイト:リクナビ「業界ナビ」

リクナビはリクルートグループが運営する就活サイトです。

就活生はほぼ全ての人が登録する国内最大の就活サイトと言えるでしょう。

リクナビの就活準備ナビの中には「業界ナビ」という業界の仕組みを学べるコンテンツがありますので利用してみましょう。

まずは少しでも気になる業界があれば内容を確認してみてください。

デメリットは字が多めで業界の構造や動向をイメージしづらいことです。

業界研究がイヤになる可能性があるので、内容を確認してみて自分に合わないと思ったら使わないという手もあります。

マイナビの「業界研究大図鑑」で業界と消費者のつながりを学ぶ

■公式サイト:マイナビ「業界研究大図鑑」

マイナビもリクナビと並ぶ国内最大の就活サイトとして登録している方が多いと思います。

マイナビは「業界研究大図鑑」という業界と消費者のつながりを学ぶことができるコンテンツがありますので、リクナビとあわせて利用してみましょう。

デメリットはリクナビ「業界ナビ」と同じくほとんど図がなく、イメージしづらいことです。

字を読むのが苦手な人には次に紹介する「会社四季報 業界地図」をおすすめします。

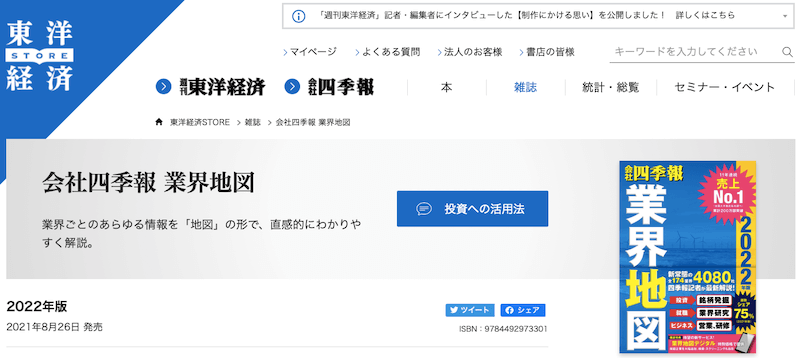

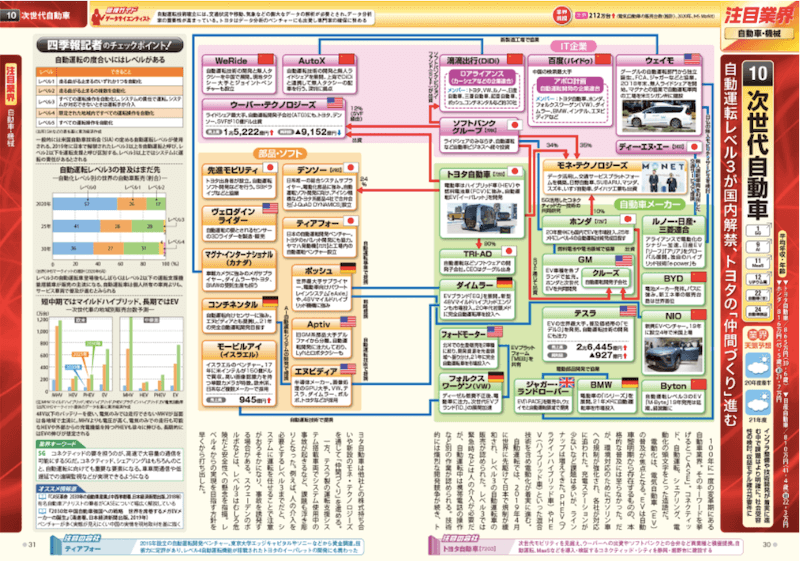

「会社四季報 業界地図」でさまざまな業界を広く深く知る

■「会社四季報 業界地図」

業界研究本でシェア7割、10年連続売上No.1の「会社四季報 業界地図」は就活の進めていく上で持っておくべき良書です。

一目で業界内のつながりが理解できるだけでなく、業界内で注目のキーワードについての説明や主要企業の平均年収などの情報もまとめて収集できることが特徴です。

また企業研究を行う上で知っておきたい売上高や営業利益などの言葉についても図解でわかりやすく説明されています。

出典:「会社四季報 業界地図」

リクナビ「業界ナビ」やマイナビ「業界研究大図鑑」で字を読みながら業界研究するよりも視覚的に理解しやすく、おすすめできる就活決定版と言える書籍です。

就活のパートナーとして使い倒すことをおすすめします。

詳細を以下のリンクから見ることができます。

「日経新聞」で幅広い業界の動向を読み取る

■「日経新聞」

「就活では日経新聞を読むべき!」と言われたことがある方もいるかもしれませんが、得られる情報の広さと鮮度の高さから読んだ方が良いことは間違いありません。

ただ、日常的に新聞を読む習慣がないことと費用の面で読まない就活生の方が多いでしょう。

つまり、日経新聞を読むことで他の就活生に差をつけることができます。

ご家庭で購読されていれば積極的に読んでみましょう。

企業の最新ニュースを知ることができるので企業研究にも日経新聞はおすすめです。

また電子版なら割引を受けられます。興味があれば詳細を以下から確認してみてください。

「日経ビジネス」で業界を深掘りする

■「日経ビジネス」

日経ビジネスは29年読者数No.1のビジネスパーソンから圧倒的な支持を得ているビジネス誌です。

企業への密着取材から得た情報で記事が書かれているので、テレビやインターネットでは知れない経済情報を取集できることが特徴です。

ここまで業界研究を徹底的に行うと業界情報で誰もあなたに勝つことはできないでしょう。

もちろん企業研究にも使うことができます。

僕も日経ビジネスを購読していますが、ここでしか得られない深掘りした情報が得られるのでおすすめできるビジネス誌です。

デメリットは日経新聞と同じく費用がかかることです。

ご家族の方でビジネスパーソンがいれば費用負担を相談してみても良いかも知れません。

学生であれば30%割引で学割購読できますので、興味のある方は以下のリンクから詳細を確認してみてください。

また、本ブログも日経ビジネスの情報を取り入れて書いていますので、ぜひ色々な記事を読んでみてくださいね。

まずはリクナビ・マイナビを利用してみる。コスパ最強は会社四季報 業界地図。他の就活生に差をつけるなら日経新聞と日経ビジネスがおすすめ。

【企業研究のやり方】ステップ2:自分に合った企業を見つける

自分が興味を持てる業界を見つけた後は、自分に合った企業を見つけましょう。

業界研究を通じて、今まで知らなかった企業を知ることもできたと思います。

ただ、まだまだ知らない企業は多くありますので、自分の将来の可能性を広げる意味でも企業探しをしていきましょう。

その時に注目すべきは「自分に合っているかどうか」です。

自分に合った企業は以下の方法で見つけましょう。

自分に合った企業を見つける方法

- 自己分析で「自分の価値観」を理解する

- リクナビ・マイナビで企業を検索し気になる企業を見つける

- 逆求人サイトを活用し企業からアプローチ(スカウト・オファー)をもらう

①自己分析で「自分の価値観」を理解することで企業選びの軸が明確になります。

②企業選びの軸が明確になった後はリクナビ・マイナビを利用し、気になる企業を検索してみましょう。

③逆求人サイトを活用すれば企業の方からあなたにアプローチがきますので、リクナビ・マイナビと併用すれば両方向から自分に合った企業を見つけることができます。

それぞれについて解説していきます。

自己分析で「自分の価値観」を理解する

自分に合った企業を見つけるためには、自己分析を行い自分の価値観を理解する必要がありますが、自己分析をやるにも何から始めれば良いかわからない方も多いと思います。

そこで、誰でも簡単にまねできる自己分析のやり方として、自己分析に活用すべき就活サイトを以下の記事にまとめましたので、ぜひチェックしてみてください!

>>【就活初心者向け】自己分析のやり方がわからない人におすすめの就活サイト3選

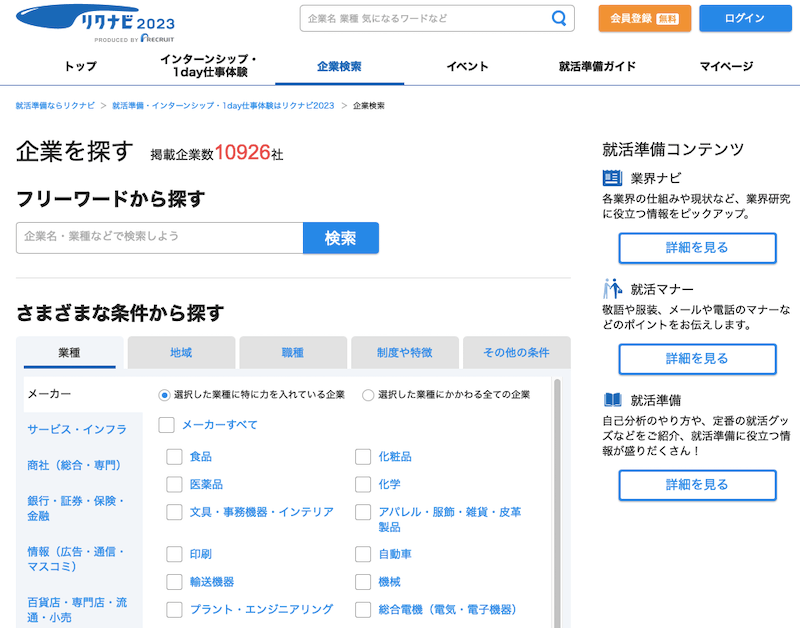

リクナビ・マイナビで企業を検索し気になる企業を見つける

自分の価値観がわかれば、リクナビ・マイナビを利用し、自分に合った企業を見つけましょう。

就活生が全員行う一般的な方法ですが、ここまで業界研究と自己分析を進めてきた就活生なら手当たり次第に名前を聞いたことがある企業を検索することはないはずです。

リクナビ・マイナビともに「業界」や「制度や特徴」で企業を検索できますので、今まで行ってきた業界研究や自己分析をもとに気になる企業を見つけていきましょう。

出典:リクナビ

「逆求人サイト」を活用し企業からアプローチ(スカウト・オファー)してもらう

リクナビ・マイナビでの企業探しとあわせて「逆求人サイト」を活用し、企業の方からあなたにアプローチ(スカウト・オファー)してもらうことで両方向から気になる企業を見つけていきましょう。

「逆求人サイト」を活用すれば自分で企業を検索するだけでは見つけられなかった、興味のある企業に出会うことができます。

逆求人サイトで大手3社のOfferBox・キミスカ ・dodaキャンパスを併用すれば大手から中堅・中小、ベンチャーまで幅広い企業と出会うことができるのでおすすめです。

リクナビ・マイナビは多くの就活生が1つの企業にアプローチする形になっていますが、OfferBox・キミスカ・dodaキャンパスなどの逆求人サイトは多くの企業が1人の就活生(あなた)にアプローチする形となっているのが特徴です。

あなたのことを高く評価している企業からスカウトが届きますので、早期内定を獲得できる確率も非常に高く積極的に活用することをおすすめします。

また大手企業からベンチャーまで幅広く登録企業があるOfferBox・dodaキャンパスと大手企業のグループ会社など中堅・中小に強いキミスカを併用することで取りこぼしなくスカウトを受けることができます。

以下の記事では、OfferBox・キミスカ・dodaキャンパスについて徹底比較していますので、ぜひチェックしてみてください!

>>【逆求人サイト3選】OfferBox・キミスカ・dodaキャンパスを徹底比較

結論は以下です。

※すべて完全無料

サイト名:OfferBox

公式サイト:https://offerbox.jp

- 大手からベンチャーまで8400社以上が利用する最大手の逆求人サイト

- 経済産業省や資生堂、マイクロソフト、ニトリも利用し信頼性が高い

- 就活生の3人に1人が登録する人気No.1サイト

サイト名:キミスカ ![]()

公式サイト:https://kimisuka.com![]()

- 逆求人サイトの中でも大手企業のグループ会社など穴場企業に強い

- 自己分析・仕事選びに役立つ最高精度の適性検査が受験できる

- 15分の検査で性格の傾向・職務適性・長所・短所まで全てわかる

サイト名:dodaキャンパス ![]()

公式サイト:https://campus.doda.jp ![]()

- 人気・優良企業をはじめ6800社以上が利用する大手逆求人サイト

- 教育最大手のベネッセが提供する就活サービスだから安心

- キャリアコラムも豊富にあり、サイトの使いやすさ抜群

登録から利用まで完全無料の理由は…

- 登録している企業が採用費として就活サイトに利用料を支払っているから

- 新卒を採用するまでに企業がかけるコストは1人あたり約73万円

企業が利用料を支払っているため、就活生はOfferBox・キミスカ・dodaキャンパスなどの就活サイトを無料で利用できます。

リクナビ・マイナビが無料で利用できるのも同じ仕組みです。

自己分析で企業選びの軸を明確にする。リクナビ・マイナビでの企業探しとあわせて逆求人サイト大手のOfferBox・キミスカ ・dodaキャンパスを併用し取りこぼしなくスカウトをもらう。

【企業研究のやり方】ステップ3:志望企業を徹底的に研究する

興味を持てる業界の企業を見つけた後は、いよいよ本格的な企業研究を行いましょう。

特に志望度が高い企業が何社か出てきていると思いますので、気になる企業から順番に企業研究を進めていきます。

僕がこのブログを書く中で実践している企業研究の具体例な方法も入れながら解説していきます。

志望企業を徹底的に調べる方法

- 「就職四季報」と企業の採用ページで基本的な情報を収集する

- 企業のIR(投資家向け)ページで企業情報を深掘りする

- IR資料の情報で気になる部分をネット検索で更に深掘りする

- 日経新聞・日経ビジネスで継続的に最新・精度の高い情報を収集する

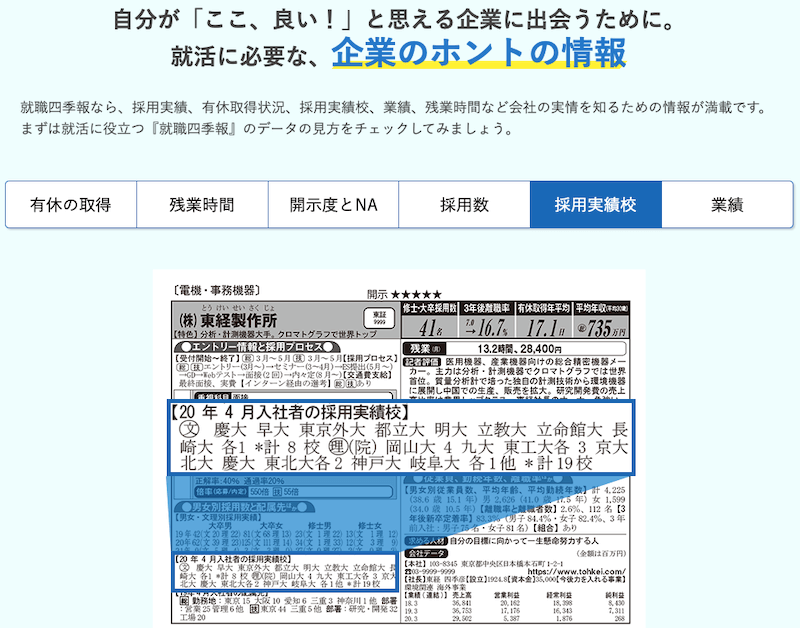

「就職四季報」と企業の採用ページで基本的な情報を取集する

まずは志望企業の基本的な情報を就職四季報と企業の採用ページから収集しましょう。

「就職四季報」は「会社四季報 業界地図」と同じ東洋経済新報社による就活書売上No.1の就活における定番書籍です。

大学のキャリアセンターにも必ずある書籍ですので、一度見てみても良いでしょう。

本として読むのではなく、辞書的に気になる企業の情報を検索するという使い方になります。

掲載されている5000社について、主に以下の情報を確認することができます。

- エントリー情報と採用プロセス

- 会社が求める人材

- 採用数

- 採用実績校

- 平均年収

- 残業状況

- 有給休暇取得状況

- 3年後新卒定着率

- 現35歳の最低〜最高賃金

- 記者の評価

出典:就職四季報

「会社四季報 業界地図」とあわせて就活のパートナーとして使い倒すことをおすすめします。

詳細を以下のリンクから見ることができます。

また、企業の採用ページはエントリーしている就活生は必ずチェックしますので隅々まで見ておくと良いでしょう。

どこの企業も採用ページは力を入れており、オシャレで惹きつけられるような作りになっています。

しかし、採用ページの情報は企業の良い部分にフォーカスして作られていますので、ここの情報だけが企業の全てではないことを意識して見るようにしましょう。

ここでは印刷業界国内最大手で、就活生にも人気の高い凸版印刷株式会社を例に見ていきます。

まず採用ページのトップページですが凸版印刷も他の企業と同じくデザイン性が高く、目を引く作りとなっています。

出典:凸版印刷 新卒採用ページ

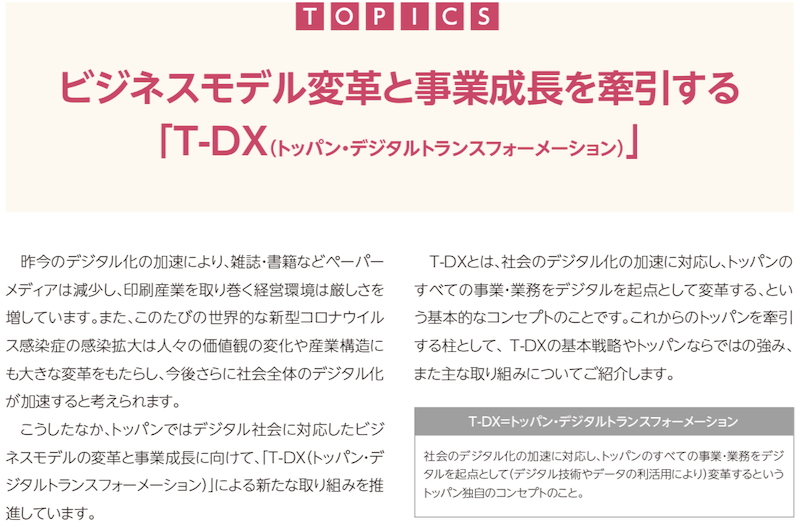

ここで「トッパンの挑戦」としてアピールされているのは以下です。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- 地方創生・観光

- グローバル

- 環境

「DX(デジタルトランスフォーメーション)」とは企業がデジタルの力を使いビジネスモデルに変革を起こすことを意味し、2021年6月に発表された政府の骨太方針2021にもDXの推進が盛り込まれるなど、普及に向けて国をあげての取り組みが進んでいます。

また「地方創生・観光」は少子高齢化が加速する日本の課題であり、グローバルや環境も就活生が気にあるキーワードでしょう。

出典:凸版印刷 新卒採用ページ

この採用ページだけを見てそれ以上は調べず、志望動機に「DX」・「地方創生・観光」・「グローバル」・「環境」を盛り込む就活生はかなり多いでしょう。

つまり、このキーワードで深掘りするか、別のキーワードを志望動機に入れることが他の就活生との差別化につながります。

ではさらに凸版印刷の企業情報を深掘りしてきましょう。

企業のIR(投資家向け)ページで企業情報を深掘りする

企業情報の深掘りは企業のIR(投資家向け)ページで行います。

面接間近の就活生も、ぜひここで紹介する方法で企業研究を深めてみてください。

間違いなく自信をもって面接に挑むことができます。

まず、企業サイトのメニューにある「IR情報」をクリックしましょう。

出典:凸版印刷 企業サイト

IR情報の中で、まずは統合報告書を確認し、その企業の全体感をつかみましょう。

統合報告書とは…

- 企業の強みや経営ビジョン、今後の事業展開、財務データなどが書かれた報告書

- 決算書だけではわからない情報を社内外に発信するために発行される

- 企業によって統合レポートやアニュアルレポートなど名前が異なる場合がある

統合報告書を以下の視点で見ていきましょう。

- 注力している事業・今後注力していく事業は何か?

- 強みや課題(弱み)は何か?

- その他、海外売上比率など採用ページで見られなかった情報

統合報告書の中で、まずはトップインタビューを見ていきましょう。

トップである社長のインタビューが掲載されていることが多く、前期決算の振り返りや注力していく事業、経営戦略、今後の経営方針などが語られています。

出典:凸版印刷 統合レポート2020

凸版印刷のトップインタビューからは主に以下のことがわかります。

- 新事業・新市場を創出するためT-DX(トッパン・トランスフォーメーション)を推進し、デジタル化する社会ニーズへの対応を強化する。

- 生活・産業事業を中心にグローバルな事業展開を加速させる。

- 既存印刷事業の構造改革を行い、最適生産体制を整備する。

T-DXとは凸版印刷の事業のすべてをデジタルで変革する独自のコンセプトであり、採用ページのでアプールされていたDXもこれに相当します。

別ページではT-DXの詳細な説明がされていることから、T-DXが凸版印刷の中でも特に注力していく強み事業であり、そのために採用ページでもアピールされていたことがわかります。

出典:凸版印刷 統合レポート2020

また、統合レポートに書いている地域別売上高比率を見てみると日本が79.8%、アジアが12.2%、その他の地域が8.0%であることがわかります。

これは、凸版印刷の売上高のほとんどが日本での売上であり、グローバル展開はまだそれほど進んでいないことを意味します。

よって、凸版印刷の今後の成長のためにはグローバルな事業展開を加速させる必要があり、これが採用ページで「グローバル」がアピールされていた理由であると理解できます。

つまり「グローバル」は凸版印刷の強みではなく、乗り越えるべき課題(弱み)ですので、「グローバル」を志望動機に入れる場合はこの課題を乗り越えるための自分なりの考えを入れると高評価につながるでしょう。

このように採用ページでアピールされている内容の表面だけではなく、その背景まで理解することで他の就活生に差をつけることができます。

次に確認しておきたいのは最新の決算説明会資料です。

ここで見るべきは以下です。

- 全体の売上高・営業利益(最新・来期の見通し)

- 各事業の売上高・営業利益(最新・来期の見通し)

- 最新の業績の総括・ポイント説明

- その他、研究開発費や設備投資額の推移と来期の見通しなど

その企業がどの事業で稼いでいて今後どうなるか、最新の業績のポイントは何かなどを中心に見てみましょう。

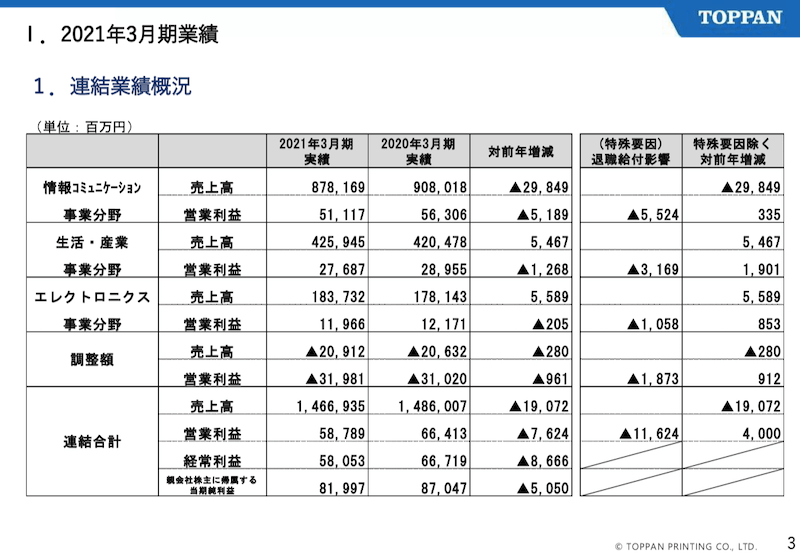

凸版印刷では2020年3月期から2021年3月期で連結合計売上高が191億円減少し、営業利益は76億円減少しているものの、その減少要因は情報コミュニケーション事業分野であることがわかります。

出典:凸版印刷 決算説明会資料 2021年3月期

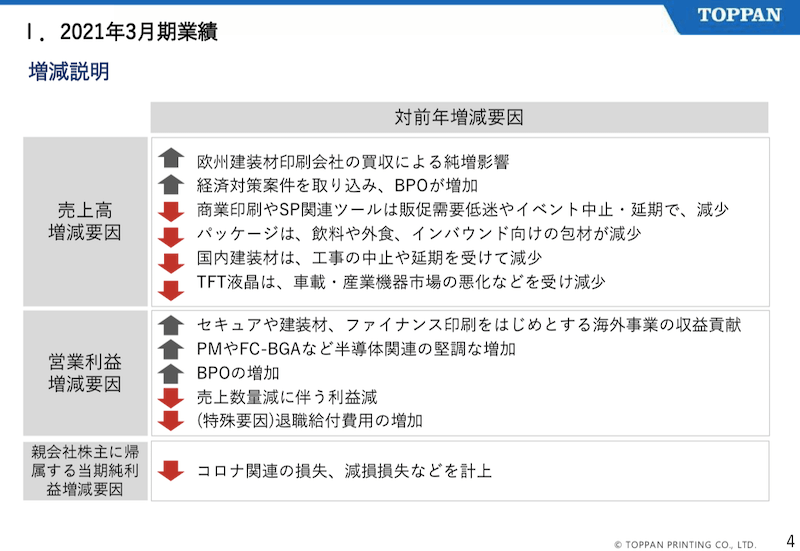

その理由を見てみると出版印刷の販促需要の減少やイベントの中止などがあげられており、デジタル化による出版印刷事業の縮小と新型コロナウィルスの影響が大きく影響したことが読み取れます。

出典:凸版印刷 決算説明会資料 2021年3月期

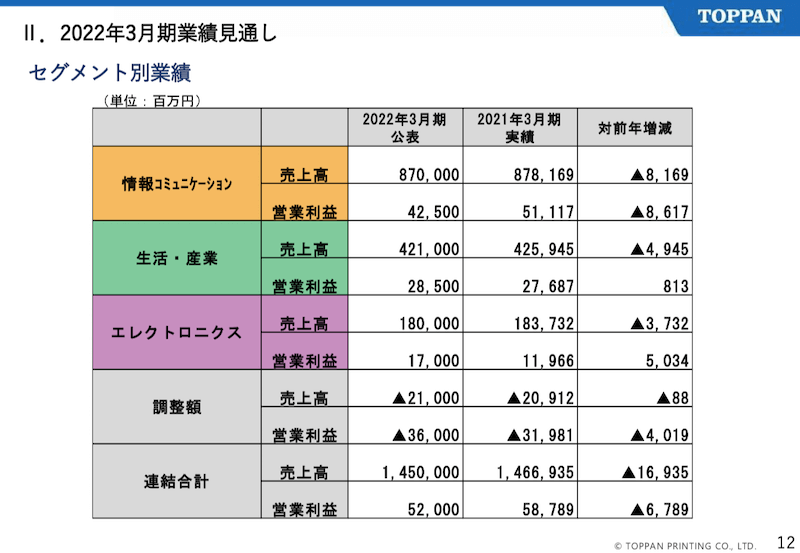

また来期の見通しを見ると、やはり情報コミュニケーション事業分野は売上高・営業利益ともに減少しており、出版印刷事業は今後も減少傾向であることがわかります。

出典:凸版印刷 決算説明会資料 2021年3月期

このように決算説明会資料を見ると、企業が何で稼ぎ、今後どうなるかが理解できます。

では、今後、凸版印刷はどのような方向に進むのでしょうか?

企業の方向性を理解するには、中期経営計画を見てみると良いでしょう。

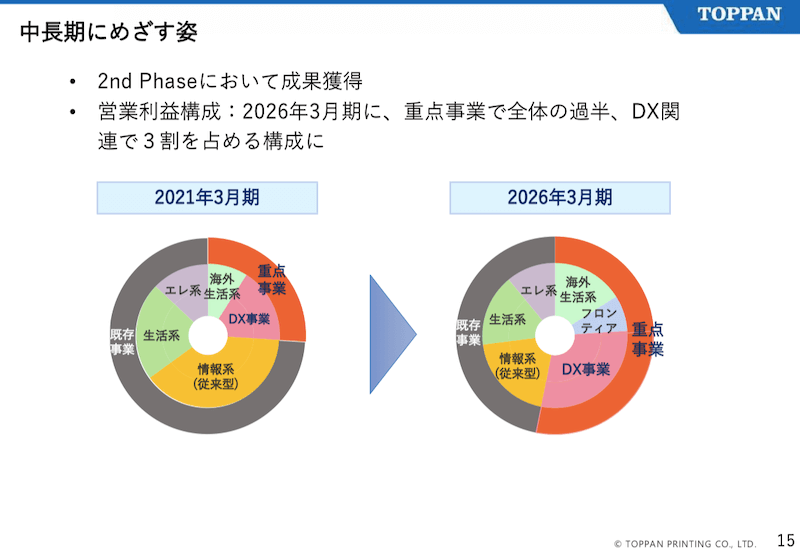

凸版印刷は出版印刷事業の縮小などの課題に立ち向かうため、中期経営計画にて事業ポーロフォリオを変革することを宣言しています。

出典:凸版印刷 中期経営計画

その中でも重点事業としてDX事業・フロンティア・海外生活系があげられており、これらは採用ページのアピールポイントにつながるところがあると理解できます。

このように中期経営計画を確認し、志望企業で自分がやりたい仕事と会社の方向性がある程度は一致していることを見ておくようにしましょう。

IR資料の情報で気になる部分をネット検索で更に深掘りする

IR資料の情報で気になる部分があればネット検索で良いので更に深掘りしてみましょう。

例えば凸版印刷 統合レポート2020で出てきた「T-DX(トッパン・デジタルトランスフォーメーション) 」という単語をネット検索してみると、色々なニュースや記事が出てきますので、気になるものを読んでみると良いでしょう。

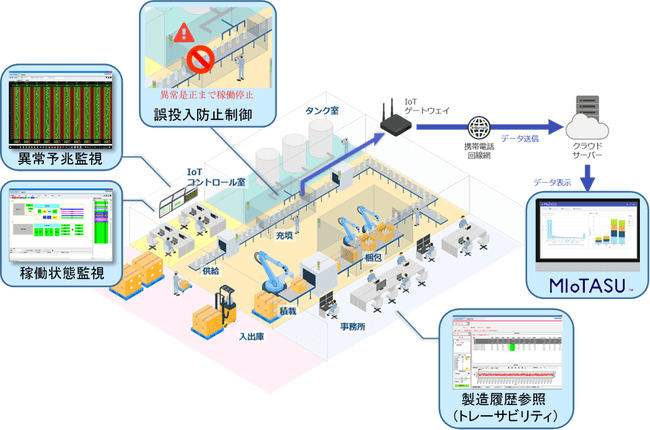

日経新聞では2021年5月に「凸版印刷、DX事業を営業利益の3割に 26年3月期」という記事が出されていたり、PR TIMESというサイトでは2021年2月に「凸版印刷、IoTで充填・包装工程のDXを支援」のプレスリリースが取り上げられていたり、ネット検索だけでも十分に知識を高めることができます。

出典:PR TIMES

日経新聞・日経ビジネスで継続的に最新・精度の高い情報を収集する

ここまで企業研究を進めてきた就活生は、その企業のことを知り尽くし、他の就活生に圧倒的な差をつけることができています。

さらに完璧なものしたい就活生は、業界研究のパートで解説したように、日経新聞や日経ビジネスで日々、新しい企業情報や深掘りした経済情報を増やしていきましょう。

>>日経新聞と日経ビジネスの解説に戻る場合はこちらをクリック

基本的な企業情報は就職四季報と企業採用ページ。深掘りは企業のIRページで行う。気にある情報は積極的にネット検索し、さらに上を目指すなら日経新聞・日経ビジネスを活用する。

まとめ 【永久保存版】企業研究のやり方完全ガイド!企業の見つけ方から徹底研究のコツまで

この記事では【企業研究のやり方完全ガイド】ということで、これから就活を始める就活初心者の方でも簡単にまねできる、興味を持てる業界の見つけ方や自分に合った企業の見つけ方、企業研究の具体的な方法などを解説してきました。

- 自分が興味を持てる業界を見つける

- 自分に合った企業を見つける

- 志望企業を徹底的に研究する

以上のステップで企業研究を進めることで、他の就活生に圧倒的に差をつける企業研究ができますので、ぜひ何度もこの記事を見返して頂けたら嬉しいです。

また、このブログでは今回解説した企業研究の方法を使って、さまざまな業界の企業研究をしていますので、色々な記事をご覧頂けたらと思います。

ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

また別の記事でお会いしましょう!